運動×音楽×医学で“楽しく学ぶ”、「運動と歌で認知症予防SHOW」を開催

2025年9月29日(月)、バナナ園グループ主催の「運動と歌で認知症予防SHOW」を開催しました。好評につき昨年に続く第2回目となる今回は、音楽と運動を通じて楽しく認知症予防に取り組むというコンセプトはそのままに、“医学的な視点”を取り入れた新たなプログラムも加わりました。

冒頭では、矢野理事長より「私たちの介護ケアから生まれた認知症予防を、より多くの方に知っていただきたい。楽しみながらできる、続けられる、そんな予防のかたちが、皆さんの暮らしの力になれば嬉しく思います」と、開催への想いが話されました。

当日は、世界的な心臓・血管外科医 南和友先生による特別講演をはじめ、バナナ園グループが日頃から実践する運動プログラム「バナトレ」や音楽療法の体験、アーティストによる昭和歌謡ライブまで、多彩なプログラムが展開。地域の皆さまとともに「体験し、楽しく学ぶ」ひとときを共有できた一日となりました。本記事では、その様子を当日の写真とともにお届けします。

南和友先生が語る、運動による認知症予防の可能性

はじめに登壇いただいたのは、約20,000例の心臓・血管手術を手がけ、長年にわたりドイツでも医療の最前線で活躍されてきた南和友先生。テーマは「運動は認知症を予防する」。第一線で活躍されてきた医師として、また高齢者の生活を支える現場とも接点を持つ専門家として、認知症と向き合うための正しい理解と、日常生活の中で取り組める予防のヒントを、医学的な視点からわかりやすくお話しいただきました。

先生はまず、「認知症は老化現象ではなく、疾患である」という視点の大切さを言及。「年だから仕方ない」と思考を止めてしまうのではなく、進行を遅らせる方法がある、予防につなげる手段があるという希望を知ることが、私たち一人ひとりの意識や選択を変えていくと言います。

続けて、本題となる運動が脳の健康に与える影響について解説。日常的な運動が神経伝達物質の分泌を促し、記憶や学習をつかさどる“海馬”の働きを保つ上で重要であること、また脳の血流を改善し、神経のネットワークを活性化させることが、認知症予防につながると説明されました。

印象的だったのは、「運動はつらいものである必要はない。楽しみながら継続できることが何より大切」「感動することが血流を促し、健康にも良い影響をもたらす」といった、心のあり方まで含めたお話。“楽しく、続けられるケア”を大切にしてきた私たちにとって、深く共感する内容でした。

さらに講演後半には、バナトレの共同開発者であるSP-Bodyの太田藍さんが登壇。現場での運動実践において大切にしている「脊柱の動き」や「呼吸・骨盤底筋群の連動性」についてお話しいただき、それぞれのテーマに対して南先生が医学的な視点から補足や意義を解説してくださいました。

こうしたやりとりを通じて、私たちが日々取り入れているケアの一つひとつが、身体の仕組みに基づいた理にかなったアプローチであることを再確認でき、これまでの取り組みに対する確かな手応えと、自信を得られる時間となりました。

感情が動けば、身体も動く。音楽療法のチカラを体験

講演に続いて行われたのは、バナナ園グループが10年以上にわたり取り組んできた「音楽療法」の体験コーナー。登壇いただいた音楽療法士・髙橋佐智代さんからは、音楽がもたらす科学的な効果と、日常的にできる取り組みについて、分かりやすく解説していただきました。

特に印象的だったのは、「音楽には、記憶や感情と深く関わる脳領域を活性化する力がある」というお話。例えば、扁桃体や海馬といった情動や記憶に関わる脳の中枢が、音楽をきっかけに強く反応することが分かっており、懐かしい曲を聴くことで過去の情景や気持ちが鮮明によみがえる体験は、認知症の予防や進行の緩和にもつながるといいます。

体験プログラムでは、手拍子をしながら歌う「幸せなら手をたたこう」、オーシャンドラムの波の音に合わせた「うみ」の合唱、発声による口腔体操“パタカラ”、さらに「三百六十五歩のマーチ」に合わせた“グー・チョキ・パー・キツネ”の手遊びと、脳と身体の両方を刺激する内容が展開。複数の課題に同時に取り組む“二重課題”も自然に取り入れられ、参加者は笑顔とともにリズムに身を委ねていました。

「間違えてもいいんです。チャレンジすることが何より大事」と髙橋さん。その声かけに背中を押されるように、前向きに参加される皆さんの様子が見られ、かけがえのない時間となりました。

会場一体!昭和歌謡ライブステージ

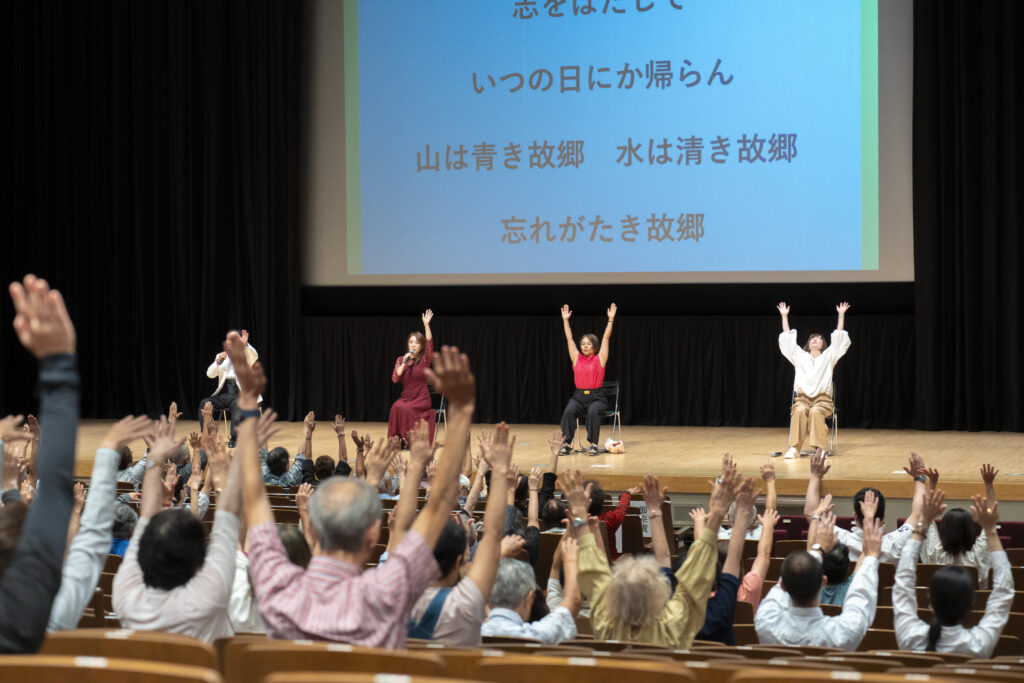

イベントの最後を彩ったのは、アーティスト奈月れいさんと、三崎一平さんによる歌謡ショー。名曲「別れても好きな人」「コモエスタ赤坂」「時の流れに身をまかせ」などが披露されると、会場には自然と手拍子が起こり、笑顔があふれました。懐かしいメロディーに口ずさむ声、体を揺らす動き一つひとつが、髙橋先生の音楽療法の講演で語られた「好きな音楽が記憶を呼び起こし、感情を動かす」という言葉と重なり、音楽が心と体に与える力を改めて実感する時間となりました。

その後、登壇者全員がステージに集い、バナトレのプログラムのひとつ「ふるさと体操」を実施。椅子に座ったまま、背筋を伸ばして音楽に合わせて体を動かすこの体操は、ご高齢の方にも無理なく続けられる運動でありながら、認知症予防の観点でも重要な“脊柱の動き”をしっかりと取り入れた内容となっています。「皆さんも今日の体験をきっかけに、日々の暮らしの中でも体を動かしていってくださいね」と太田さんが呼びかけると、参加者の皆さんが笑顔で体を動かし、会場は温かな一体感に包まれました。

イベントを終えて

今回のイベントは、「楽しく学ぶ」をキーワードに、運動・音楽・医学という異なるアプローチを通じて、認知症予防を多角的に体験・理解していただける一日となりました。

南先生のご講演では、私たちが日々行っている運動の取り組みを“医学的な視点”から捉え直す機会となり、髙橋先生による音楽療法では、音楽がもたらす心と身体への影響を体感。さらに、歌謡ショーや体操プログラムを通じて、楽しさの中にある“続けられる予防”のヒントを、参加者の皆さまと一緒に見つけることができました。

なにより印象的だったのは、参加された皆さま一人ひとりが主体的に関わってくださったこと。声を出し、体を動かし、笑顔があふれる空間から、「予防は特別なことではなく、生活の中でできること」という大切なメッセージが自然と伝わっていたように思います。

これからも私たちバナナ園グループは、現場のケアに軸足を置きながら、誰もが自分らしく年を重ねていける社会づくりに貢献してまいります。ご参加いただいた皆さま、そして支えてくださったすべての関係者の皆さまに、心より御礼申し上げます。