グループホームと認知症ケア:特徴・費用・選び方をわかりやすく解説!

ご家族が認知症と診断され、これからの介護に不安を感じていらっしゃる方は多いことでしょう。「グループホーム」という言葉は聞いたことがあるけれど、具体的にどんな場所で、費用はどのくらいかかるのか、メリットやデメリットは何なのか、よくわからないという方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、認知症ケアに特化したグループホームについて、特徴から費用、選び方、入居までの流れまで、わかりやすく解説します。

大切なご家族にとって最適な選択をするための一助となれば幸いです。

グループホームとは?認知症ケアに特化した少人数制の住まいです

グループホームは、認知症の高齢者が専門的なケアを受けながら、家庭的な雰囲気の中で共同生活を送るための介護施設です。正式名称は「認知症対応型共同生活介護」といい、介護保険制度の地域密密着型サービスの一つです。

料理や掃除などの家事をスタッフと共同で行うこともあり、家庭に近い環境で穏やかに過ごせるよう配慮されています。

引用元:厚生労働省「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 | e-Gov 法令検索」

スタッフは認知症ケアに関する専門知識や技術を持ち、記憶障害や徘徊、不安といった認知症特有の症状への対応に長けています。個々の状態に合わせたコミュニケーションやケアプランに基づき、精神的な安定を保てるようサポートします。

| グループホームの主な特徴 | 内容 |

| サービスの種類 | 地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護) |

| 対象者 | 原則として要支援2以上の認知症高齢者 |

| 生活単位 | 1ユニット5~9人の少人数 |

| 環境 | 家庭的な雰囲気、個室と共用スペース |

| ケアの特色 | 認知症専門ケア、入居者の能力を活かした共同生活、24時間体制の見守り・ケア |

グループホームの入居条件と対象者について確認しましょう

グループホームに入居するためには、いくつかの基本的な条件を満たす必要があります。これらの条件は、主に介護保険法に基づいて定められており、全国の施設で共通する部分が多いですが、施設によっては独自の細かな規定を設けている場合もあります。

そのため、入居を具体的に検討する際には、まずこれらの基本的な条件にご自身やご家族が該当するかどうかをしっかりと確認することが、施設選びの第一歩となります。主なポイントとしては、認知症の診断を受けていること、介護保険の要介護度が一定以上であること、そして原則として施設と同じ市区町村にお住まいであることなどが挙げられます。

「認知症診断」と「要介護度」が基本的な条件となります

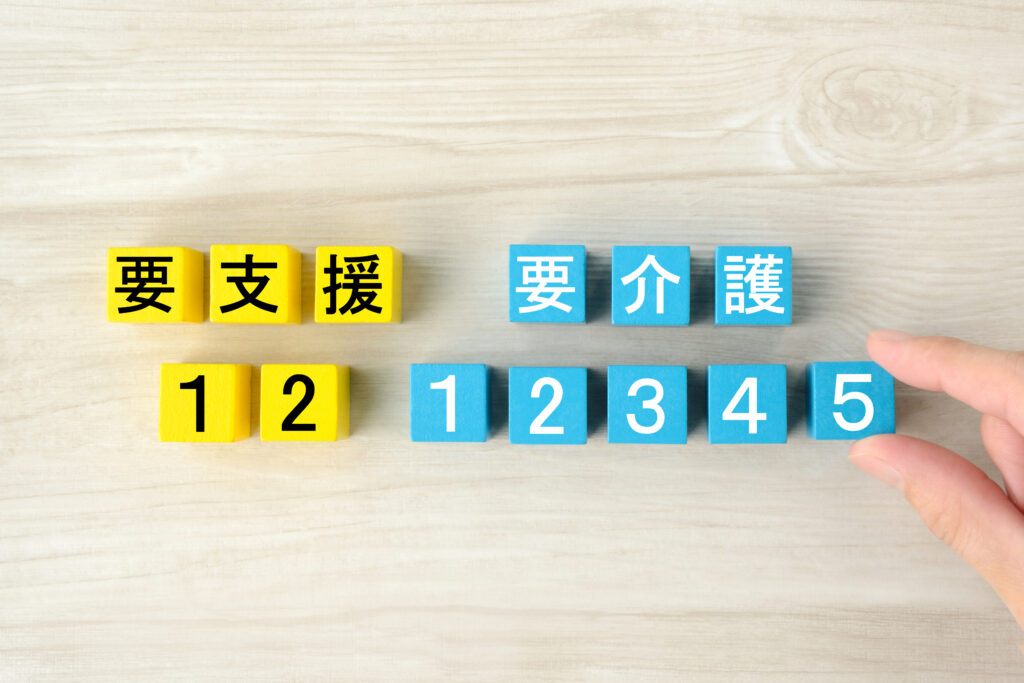

主な対象者は、医師から「認知症」の診断を受けている方です。その上で、介護保険の要介護認定で「要支援2」以上、または「要介護1~5」のいずれかの認定を受けていることが基本的な条件です(要支援1は原則対象外)。

「住民票の所在地」と「共同生活への適応」も重要なポイントです

グループホームは地域密着型サービスのため、原則として施設が所在する市区町村に住民票がある方が対象です。これは、住み慣れた地域での生活継続を目的としています。また、他の入居者やスタッフと共同生活を送るため、ある程度の集団生活への適応(著しい暴力行為等がないこと)が求められますが、認知症の症状による行動は専門ケアで対応できる場合も多いので、まずは施設にご相談ください。医療的ケアが常時必要な場合は、受け入れが難しいこともあります。

| 入居条件のポイント | 確認事項 |

| 認知症の診断 | 医師による「認知症」の診断 |

| 要介護度 | 要支援2以上、または要介護1~5 |

| 住民票の所在地 | 原則、施設が所在する市区町村 |

| 共同生活への適応 | 他の入居者との共同生活に著しい支障がないこと |

| 医療的ケアの必要度 | 常時専門的な医療処置が不要(施設により受け入れ範囲に差あり) |

認知症ケアにおけるグループホームのメリットは何ですか?

グループホームは、認知症の方がその人らしく穏やかに、そして安心して生活を送るために多くの利点を提供しています。在宅介護や他のタイプの介護施設と比較した際に、特にグループホームならではと言えるメリットを理解することは、ご家族にとって最適な選択をする上で非常に重要です。

ここでは、グループホームが持つ主なメリットについて、具体的に見ていきましょう。これらのメリットが、ご本人やご家族のどのようなニーズに応えることができるのかを考えるきっかけになれば幸いです。

専門スタッフによる24時間体制の認知症ケアが受けられます

グループホームの最大の強みは、認知症ケアの専門知識と豊富な経験を持つスタッフから、24時間体制で適切なサポートを受けられるという点です。認知症の症状は多岐にわたり、日中だけでなく夜間にもさまざまなケアが必要となることがあります。グループホームでは、夜間も必ずスタッフが常駐しているため、夜間のトイレ介助や不穏時の対応、急な体調変化にも迅速に対応することが可能です。これにより、ご本人だけでなく、介護にあたるご家族の精神的・肉体的な負担を大幅に軽減し、日々の安心感に繋がります。

少人数制だからこそできる、一人ひとりに寄り添った個別ケアが実現します

1つのユニット(生活単位)が5人から9人という少人数制であることも、グループホームの大きなメリットです。この少人数制により、スタッフが入居者一人ひとりとじっくりと向き合う時間を確保しやすくなります。その結果、それぞれの個性やこれまでの生活歴、好み、その時々の心身の状態に合わせた、きめ細やかで個別性の高いケアを提供することが可能になります。例えば、食事の好みや生活リズム、得意なことや苦手なことなどを尊重した、その人らしさを大切にするサポートが期待できます。

グループホームのデメリットや注意点も把握しておきましょう

多くのメリットがあるグループホームですが、一方でいくつかのデメリットや、入居を検討する上で注意しておきたい点も存在します。これらの点を事前に理解しておくことは、後々「こんなはずではなかった」という事態を避けるために非常に重要です。良い面だけでなく、グループホームの限界や課題についても目を向け、ご本人やご家族の状況と照らし合わせて、本当に最適な選択肢なのかを慎重に判断しましょう。

医療ケア体制が充実していない場合がある点に注意が必要です

グループホームは、あくまで「生活の場」としての側面が強く、病院や介護老人保健施設(老健)のように医療ケアを専門とする施設ではありません。そのため、常時医療的な管理が必要な方や、経管栄養、痰の吸引、インスリン注射といった専門的な医療処置が日常的に必要な場合、受け入れが難しいことがあります。 看護師が24時間常駐していない施設も多く、提携している医療機関との連携はありますが、対応できる医療ケアの範囲には限界があります。入居後に医療依存度が高まった場合には、退去を求められる可能性もゼロではないことを理解しておく必要があります。

集団生活が合わないケースも考慮する必要があります

グループホームは少人数制とはいえ、他の入居者の方々やスタッフと共同で生活を送る場所です。そのため、プライベートな空間として個室は確保されていますが、リビングや食堂などの共用スペースでは、他者との関わりが日常的に発生します。もともと他人とのコミュニケーションがあまり得意でない方や、一人で静かに過ごすことを好む方にとっては、この集団生活がストレスの原因となる可能性も考えられます。また、残念ながら他の入居者の方との相性が良くないケースも起こり得ます。

グループホームの費用はどれくらい?内訳と相場を解説します

グループホームへの入居を検討する際、多くの方が最も気になることの一つが費用ではないでしょうか。グループホームの費用は、大きく分けて入居時に一時的に支払う「初期費用(入居一時金など)」と、毎月継続的に発生する「月額費用」の2種類があります。

これらの費用は、施設の立地や設備、提供されるサービス内容によって大きく異なるため、一概には言えませんが、おおよその内訳や相場、そして利用できる可能性のある費用負担を軽減するための制度について知っておくことは、資金計画を立てる上で非常に役立ちます。

初期費用と月額費用の内訳、相場はどのくらいですか?

初期費用として「入居一時金」や「保証金」が必要な施設があり、0円から数百万円と幅があります。償却期間や返還金制度は契約前に必ず確認しましょう。

月額費用は、主に以下の項目で構成され、一般的に15万円~30万円程度が相場ですが、地域や施設により大きく異なります。

・家賃(居住費):施設の立地や居室の広さ、設備による

・食費:1日3食の食事代

・水道光熱費:電気、ガス、水道の使用料

・管理費・運営費:共用部分の維持管理費など

・介護サービス費:介護保険サービスの自己負担分(所得に応じ1~3割)。要介護度が高いほど高くなる傾向があります。例えば、認知症対応型共同生活介護費(1日あたり、1ユニット、自己負担1割)の目安は、要支援2で約750円~800円、要介護5で約850円~900円です(2024年4月改定時点概算。これに加算がつく場合あり。参照:「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 | e-Gov 法令検索」)

・その他雑費:おむつ代、理美容代、医療費、個人の嗜好品購入費などが別途かかる場合があります

失敗しないグループホームの選び方のポイントを押さえましょう

大切なご家族が安心して、その人らしく穏やかに暮らせるグループホームを選ぶためには、いくつかの重要なチェックポイントがあります。パンフレットやウェブサイトの情報だけでなく、実際に施設を見学し、ご自身の目で雰囲気や設備、スタッフの対応などを確認することが不可欠です。

費用や立地といった条件面だけでなく、施設のケア方針や医療機関との連携体制、そして何よりもご本人との相性などを総合的に見て判断することが、後悔しない施設選びに繋がります。

「見学」と「スタッフ・入居者の様子観察」が最も重要です

パンフレットやウェブサイトだけでなく、必ず複数の施設を見学しましょう。居室や共用スペースの清潔さ、日当たり、バリアフリー設備、施設全体の雰囲気を確認します。特に、スタッフが入居者へどのように接しているか(言葉遣い、態度、笑顔)、入居者の表情が明るく穏やかかは、ケアの質を見極める上で非常に重要です。質問に対して親身に答えてくれるかも確認しましょう。

「ケア方針・実績」と「医療連携」もしっかり確認しましょう

どのような理念で認知症ケアを行っているか、BPSD(行動・心理症状)への対応策、個別ケアの具体例、看取りの方針などを詳しく質問しましょう。また、グループホームは医療施設ではないため、協力医療機関との連携体制(緊急時対応、定期往診の有無など)は必ず確認が必要です。持病がある場合は対応可能か事前に相談してください。立地や家族の面会のしやすさ、体験入居の利用も検討すると良いでしょう。

| 選び方のポイント | 確認すべきこと |

| 見学 | 施設の清潔さ、日当たり、バリアフリー設備、居室の広さ、共用スペースの雰囲気、食事やレクリエーションの様子 |

| スタッフの対応 | 言葉遣い、態度、入居者への接し方、質問への回答の丁寧さ・分かりやすさ、スタッフの人数や資格 |

| 入居者の様子 | 表情の明るさ、活動への参加度、他の入居者との関わり方、身だしなみ |

| ケアの方針・実績 | 認知症ケアの理念、BPSDへの対応策、個別ケアの具体例、看取りケアの方針と実績、スタッフの研修体制 |

| 医療連携体制 | 協力医療機関(名称、診療科目)、緊急時対応、定期往診の有無、看護師の配置状況、持病への対応可否 |

| 費用 | 入居一時金、月額利用料(内訳)、追加費用、支払い方法、費用軽減制度の説明 |

| 立地・アクセス | 自宅からの距離、交通の便、周辺環境、面会時間・頻度 |

| 体験入居の利用 | 期間、費用、体験入居中のケア内容を確認し、可能であれば利用して相性を見る |

グループホーム入居までの具体的な流れと、他の施設との違いを把握しましょう

グループホームへの入居を考え始めてから、実際に生活を開始するまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。全体の流れを事前に把握しておくことで、見学や申し込み、契約といった各段階で何をすべきかが明確になり、よりスムーズに手続きを進めることができるでしょう。

また、グループホーム以外にも高齢者向けの介護施設には様々な種類があり、それぞれ特徴や対象者、費用などが異なります。特に「特別養護老人ホーム(特養)」や「有料老人ホーム」といった施設との違いを理解しておくことは、ご本人にとって最適な選択をする上で非常に重要です。

グループホーム入居までの主な手順は何ですか?

①情報収集と相談:ケアマネジャーや地域包括支援センター、インターネットなどで情報を集め、相談します。本人の状態、希望、予算を整理しましょう。

②施設の見学・比較検討:複数の施設を見学し、雰囲気、設備、スタッフ、ケア内容、費用などを比較します。

③入居申し込みと必要書類の提出:入居したい施設が決まったら申込書を提出。診療情報提供書などが必要な場合が多いです。

④面談と入居判定:施設スタッフが本人・家族と面談し、心身の状態や希望ケアなどをヒアリング。入居可否が決定されます。

⑤契約手続きと入居準備:契約書・重要事項説明書をよく確認し契約。入居日を決め、荷物を準備します。

まとめ

グループホームは、認知症の方が専門ケアを受けながら家庭的な環境で自分らしく暮らすための一つの選択肢です。この記事がグループホーム選びの一助となり、皆様にとって最良の選択ができることを願っています。まずはケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、施設見学から始めてみてはいかがでしょうか。