【介護サービス種類まとめ】在宅・施設・地域密着型とは?内容を比較して解説します

親の介護が現実的になり、「何から始めればいい?」「どんなサービスがあるの?」と戸惑っていませんか。介護サービスは種類が多岐にわたるため、ご自身やご家族に合うものをすぐに判断するのは難しいものです。この記事では、公的な介護保険で利用できるサービスを「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3つの種類に分け、初めての方にも分かりやすく解説します。それぞれの内容や対象者、費用の目安が一覧でわかるため、複雑な介護サービスの全体像を掴むことができます。最適なサービスを見つけ、介護への不安を和らげる第一歩としてお役立てください。

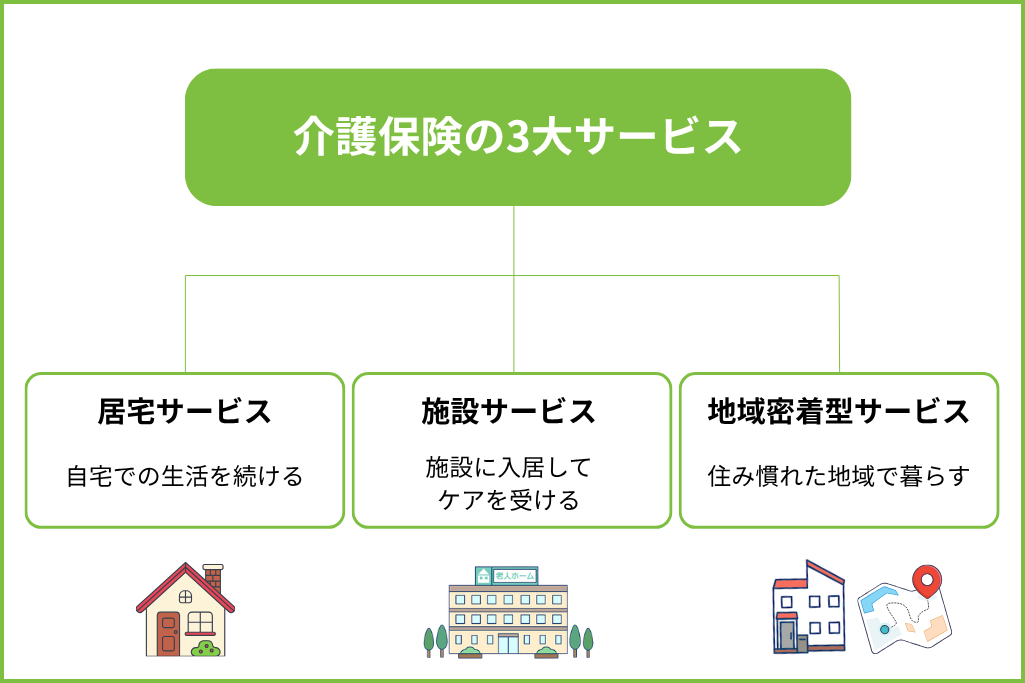

介護保険のサービスは大きく3種類

初めて介護について考えるとき、多岐にわたるサービスの中から何を選べば良いのか、迷ってしまう方は少なくありません。介護保険制度で提供されるサービスは、利用者の生活スタイルや必要とするケアの度合いに応じて、大きく3つのカテゴリーに分類されます。それぞれの特徴を理解することが、適切なサービス選択の第一歩です。

自宅で生活しながら利用する「居宅サービス」

居宅サービスは、現在のお住まいで生活を続けながら利用できる介護サービスの総称です。訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅に来てくれたり、日帰りで施設に通ったりと、利用者の生活リズムに合わせて柔軟に組み合わせることが可能です。住み慣れた環境での生活を続けたいと考える方に適しています。

施設に入居して利用する「施設サービス」

施設サービスは、介護施設に入居して、24時間体制で介護や医療的なケアを受けるサービスです。常に介護が必要な状態の方や、医療的なケアが欠かせない方が対象となります。代表的な施設には「特別養護老人ホーム」や「介護老人保健施設」などがあり、それぞれに役割や特徴が異なります。

住み慣れた地域で利用する「地域密着型サービス」

地域密着型サービスは、高齢者が可能な限り住み慣れた地域での生活を継続できるよう支援するためのサービスです。原則として、事業所が所在する市区町村の住民が利用対象となります。小規模な施設や、訪問・通い・宿泊を組み合わせたサービスなど、地域のニーズに応じた多様な形態があるのが特徴です。

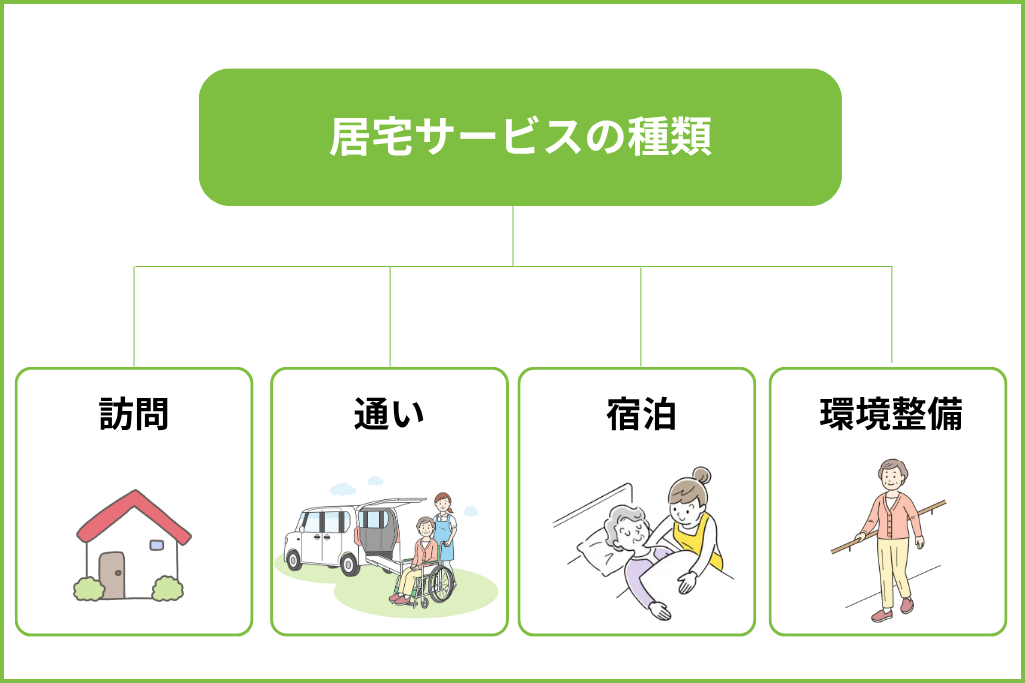

【種類別】居宅サービス一覧

居宅サービスは、利用者が現在の自宅での生活を続けながら、必要に応じて利用できる多様なサービス群です。ここでは「訪問」「通い」「宿泊」「環境整備」という4つの形態に分けて、それぞれの代表的なサービスをご紹介します。

訪問してもらうサービス

これは、利用者のご自宅に介護士や看護師などの専門スタッフが訪問し、必要なケアを提供するサービスです。身体的な介護から生活の補助、専門的な医療ケアまで、内容は多岐にわたります。

| サービスの種類 | 内容 |

|---|---|

| 訪問介護(ホームヘルプ) | 食事、入浴、排泄などの身体的な介助や、掃除、洗濯、調理などの生活援助を行います。 |

| 訪問看護 | 看護師が訪問し、主治医の指示に基づいた医療的ケアや健康管理、療養上のアドバイスを行います。 |

| 訪問入浴介護 | 自宅の浴槽での入浴が困難な場合に、専門のスタッフが移動式の浴槽を自宅に持ち込み、入浴の介助をします。 |

| 訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問し、心身機能の維持・回復のためのリハビリテーションを行います。 |

施設に通うサービス

利用者が日帰りで施設に通い、専門的なケアや他の利用者との交流を図るサービスです。代表的な「通所介護(デイサービス)」では、施設で食事や入浴の提供、機能訓練、レクリエーションなどを受けられます。ご家族の介護負担を軽減する役割も担っています。

短期間宿泊するサービス

これは「短期入所生活介護(ショートステイ)」と呼ばれるサービスです。ご家族の出張や病気などで一時的に介護が困難になった場合に、利用者が短期間だけ施設に宿泊し、生活支援や機能訓練を受けられます。連続して利用できる日数は、原則として30日までです。

生活環境を整えるサービス

利用者が在宅での介護生活を安全かつ快適に送れるよう、生活環境を整えるためのサービスです。具体的には、車いすなどをレンタルする「福祉用具貸与」、ポータブルトイレなどの購入費用が補助される「特定福祉用具販売」、手すりの設置といった住宅改修の費用が支給される「住宅改修費支給」の3種類があります。

【種類別】施設サービス一覧

施設サービスとは、利用者が施設に入居して24時間体制のケアを受けるサービスです。常に介護が必要な方や、医療的なケアが欠かせない方が主な対象となります。公的な介護保険施設は、施設の目的や役割に応じて、主に以下の3種類に分けられます。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

これは「特養」とも呼ばれ、社会福祉法人や地方公共団体が運営する公的な施設です。「終の棲家」としての役割が強く、看取りまで含めた長期的な視点で、食事や入浴といった日常生活全般の介護サービスが提供されます。原則として、要介護3以上の方が対象です。

介護老人保健施設(老健)

これは「老健」と呼ばれ、病状が安定期にある方が在宅復帰を目指すための施設です。医師の管理のもと、看護や介護、専門スタッフによるリハビリテーションが中心に提供されます。在宅復帰を目的とするため、入所期間は原則3か月から6か月程度とされています。

介護医療院

これは、長期的な医療と介護の両方を必要とする高齢者を対象とした施設です。医療的ケアが充実していると同時に、生活施設としての機能も備えています。喀痰吸引や経管栄養などの医療処置が必要な方や、看取り期にある方などを積極的に受け入れているのが特徴です。

小規模多機能型居宅介護

これは、1つの事業所が「通い(デイサービス)」を中心に、利用者の状態や希望に応じて「訪問(ホームヘルプ)」や「泊まり(ショートステイ)」を柔軟に組み合わせて提供するサービスです。顔なじみのスタッフから一貫したケアを受けられるため、環境の変化に敏感な方でも安心して利用しやすいというメリットがあります。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

これは、認知症の診断を受けた高齢者のための専門的なケアを提供する住まいです。5人から9人程度の少人数単位で共同生活を送り、専門スタッフの支援を受けながら、食事の支度や掃除などを共同で行います。家庭的な雰囲気の中で、自立した生活を送ることを目指します。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

これは、訪問介護と訪問看護が密接に連携し、24時間体制でサービスを提供するものです。日中・夜間を問わず、計画に基づいた定期的な巡回と、利用者からの通報に応じた随時の訪問を組み合わせて行います。これにより、要介護度が高くても安心して在宅生活を続けることが可能になります。

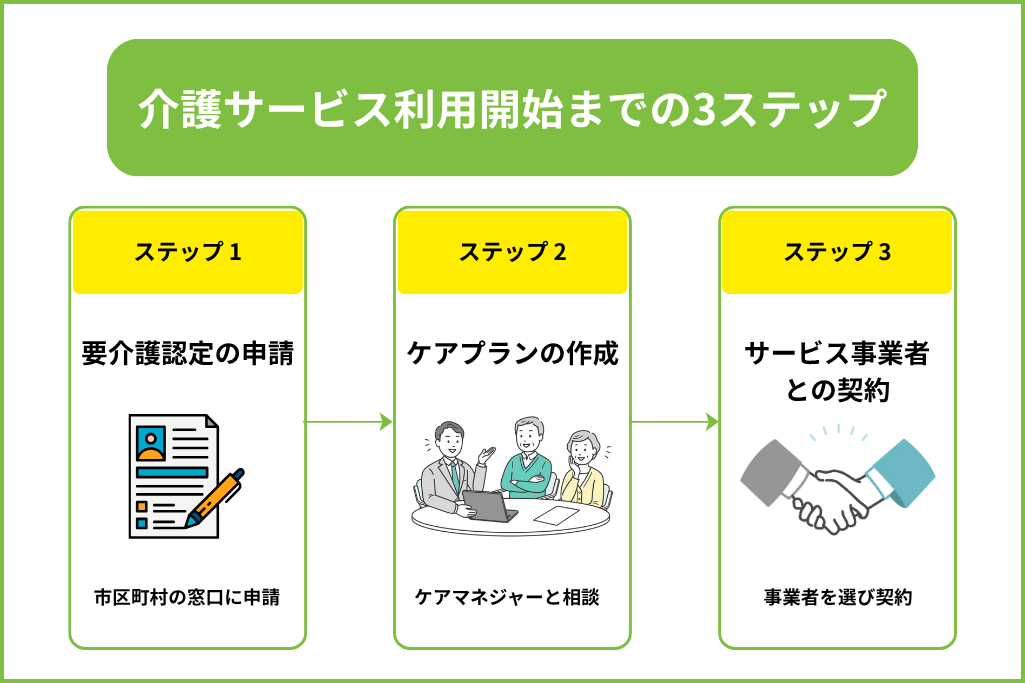

介護サービスを利用するまでの流れ

介護サービスを利用するためには、決められた手順に沿って手続きを進める必要があります。全体の流れを把握しておきましょう。

まず、お住まいの市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請を行います。申請後、認定調査員による訪問調査や、主治医の意見書などをもとに、介護の必要度が「要支援1・2」または「要介護1~5」のいずれかに判定されます。

要介護認定を受けたら、次に介護支援専門員(ケアマネジャー)に、どのようなサービスをどのくらいの頻度で利用するかを盛り込んだ「ケアプラン(介護サービス計画書)」を作成してもらいます。利用者本人や家族の希望を伝え、心身の状態や生活環境に合ったプランを一緒に考えていくことが重要です。

作成されたケアプランに基づき、利用したいサービスを提供している事業者を選び、契約を結びます。契約内容やサービス内容について十分に説明を受け、納得した上で契約に進みましょう。契約後、サービスの利用が開始されます。

介護サービスの費用と自己負担額

介護サービスの利用には費用がかかりますが、介護保険制度によりその一部が給付され、自己負担が軽減されます。介護保険の居宅サービスでは、要介護度に応じて1か月に利用できるサービスの費用の上限額(支給限度額)が定められています。限度額の範囲内でサービスを利用した場合、自己負担は原則1割(所得に応じて2割または3割)となります。

| 要介護度 | 支給限度額(1単位10円の場合) |

|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 |

| 要支援2 | 105,310円 |

| 要介護1 | 167,650円 |

| 要介護2 | 197,050円 |

| 要介護3 | 270,480円 |

| 要介護4 | 309,380円 |

| 要介護 | 362,170円 |

引用元:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html

自己負担の割合は、前年の所得に応じて1割、2割、3割のいずれかに決まります。多くの場合は1割負担ですが、一定以上の所得がある方は2割または3割となります。負担割合は、毎年交付される「介護保険負担割合証」で確認することができます。

月々の自己負担額が高額になった場合、所得に応じて定められた上限額を超えた分が払い戻される「高額介護サービス費制度」があります。この制度を利用することで、介護費用の負担を抑えることが可能です。また、その他にも自治体独自の助成制度がある場合がありますので、市区町村の窓口やケアマネジャーに確認してみましょう。

まとめ

介護サービスには、自宅での生活を支えるものから施設で専門的なケアを受けるものまで、非常に多くの種類があります。まずは全体像を把握し、どのサービスがご自身やご家族の状況に合っているかを考えることが大切です。一人で抱え込まず、地域包括支援センターやケアマネジャーなどの専門家に相談しながら、最適なサービスを見つけていきましょう。