老人ホームの種類と選び方を徹底解説!あなたに合う施設を見つけるポイントとは?

ご自身の親や大切なご家族のために老人ホームを探し始めた時、「種類が多すぎて何が違うのか分からない」「どうやって選べば良いのだろう」と、戸惑いや不安を感じる方は少なくありません。大切なご家族が安心して快適な生活を送るためには、施設ごとの特徴を正しく理解し、ご本人に合った場所を慎重に選ぶことが何よりも重要です。

この記事では、代表的な老人ホームの種類から、それぞれの費用、そして後悔しないための選び方の手順まで、一つひとつ丁寧に解説していきます。この記事が、あなたの老人ホーム選びの一助となることを願っています。

後悔しない老人ホーム選びのために知っておくべきこと

老人ホーム選びは、ご本人とご家族のその後の人生に大きな影響を与える重要な決断です。価格や空室状況だけで安易に決めてしまうと、「思っていたサービスが受けられない」「施設の雰囲気が合わない」といったミスマッチが起こり、最悪の場合、短期間で退去せざるを得ない状況にもなりかねません。

まずは、どのような種類の施設があり、それぞれがどんな方向けなのか、そして何を基準に選ぶべきなのか、基本的な知識を身につけることが、後悔しないための第一歩です。ご本人の心身の状態や希望する生活、ご家族の状況などを総合的に考え、最適な選択を目指しましょう。

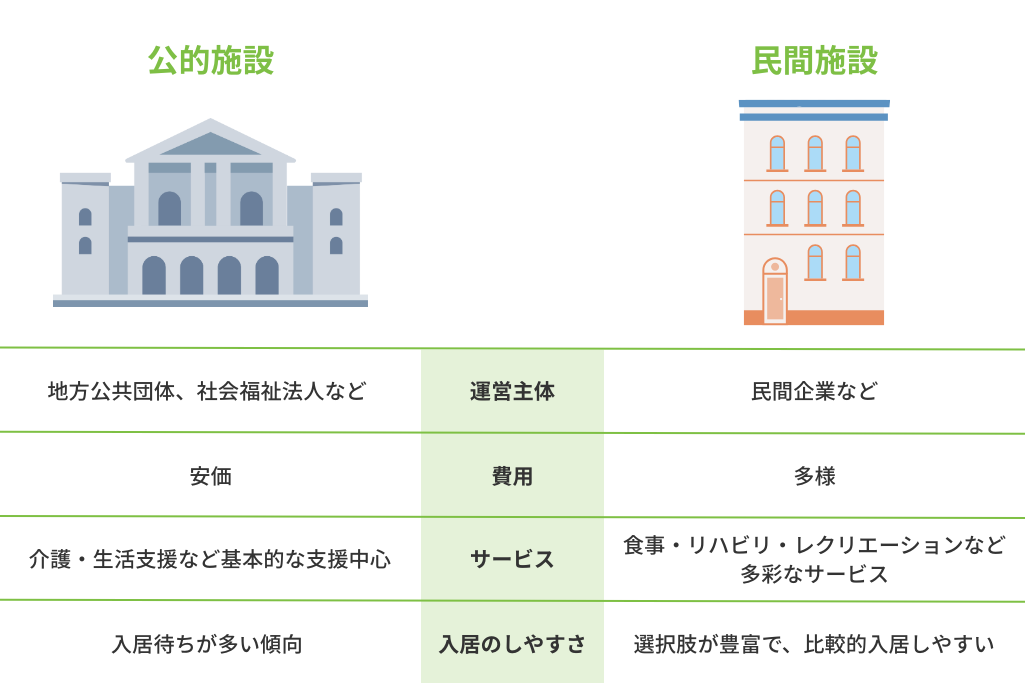

老人ホームは大きく分けて2種類!公的施設と民間施設の違い

老人ホームは、運営主体によって「公的施設」と「民間施設」の2つに大別されます。それぞれに特徴や費用、入居のしやすさが異なるため、まずはこの大きな違いを理解しておきましょう。

| 施設区分 | 運営主体 | 費用の傾向 | 特徴 |

| 公的施設 | 地方公共団体、社会福祉法人など | 安価 | 費用が安いが、入居待ちが多い傾向がある。入居条件が厳しい場合がある。 |

| 民間施設 | 民間企業など | 多様 | 費用は様々だが、サービス内容や設備が多彩で、選択肢が豊富。 |

国や自治体が運営する「公的施設」の特徴

公的施設は、国や地方自治体、社会福祉法人などが運営しており、介護保険制度に基づいたサービスを提供しています。最大のメリットは、民間施設に比べて費用が安価であることです。所得に応じた負担軽減措置が設けられている場合も多く、経済的な負担を抑えたい方にとっては重要な選択肢となります。

一方で、費用が安いことから人気が高く、入居希望者が多いため、申し込みから入居までに数ヶ月から数年単位の待機期間が発生することが少なくありません。また、「要介護度3以上」といったように、入居条件が厳格に定められている施設が多いのも特徴です。

企業などが運営する「民間施設」の特徴

民間施設は、株式会社などの民間企業によって運営されています。公的施設に比べて費用は高めになる傾向がありますが、その分、施設ごとの特色が豊かで、多様なニーズに応えるためのサービスや設備が充実しています。例えば、高級ホテルのような豪華な内装の施設、リハビリやレクリエーションに力を入れている施設、医療体制が手厚い施設など、選択肢の幅広さが最大の魅力です。

入居条件も比較的緩やかで、自立している方から要介護度の高い方まで幅広く受け入れている施設が多く、待機期間も公的施設ほど長くないため、スムーズな入居が期待できます。

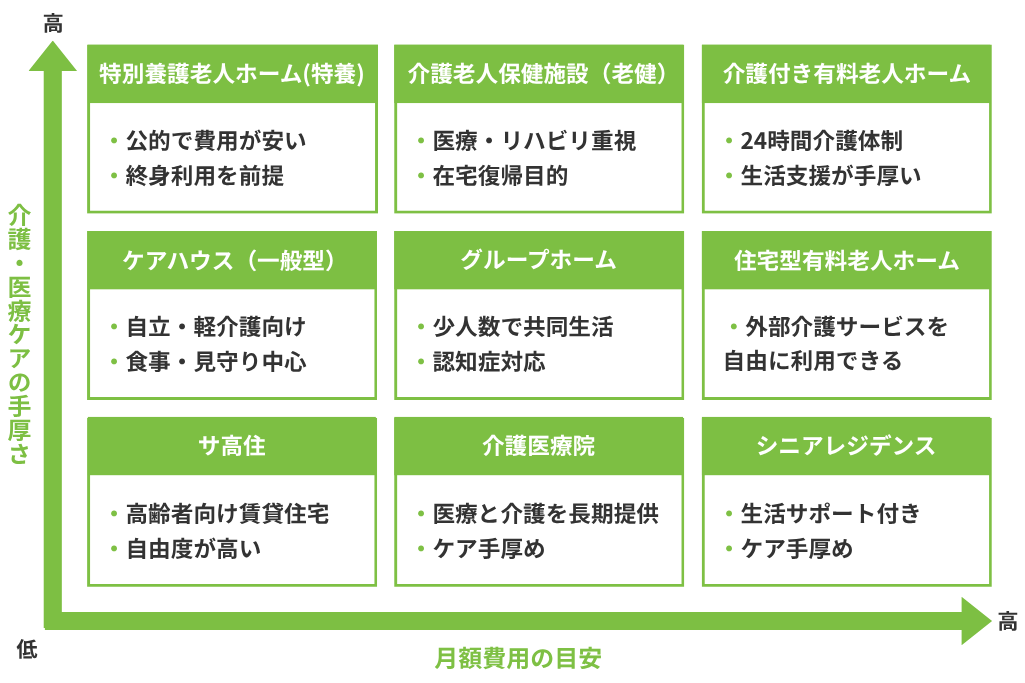

【種類一覧】代表的な老人ホーム8つの特徴を比較

ここでは、代表的な8種類の老人ホームについて、それぞれの特徴を解説します。どの施設がご本人に合っているかを考える参考にしてください。

| 種類 | 運営 | 主な入居対象者 | 特徴 |

| 介護付き有料老人ホーム | 民間 | 自立~要介護5 | 24時間体制の介護サービスが受けられる。 |

| 住宅型有料老人ホーム | 民間 | 自立~要介護5 | 外部の介護サービスを自由に選択して利用する。 |

| サ高住 | 民間 | 自立~要支援 | 高齢者向けの賃貸住宅。自由度が高い。 |

| グループホーム | 民間 | 要支援2~(認知症) | 認知症の方が少人数で共同生活を送る。 |

| 特別養護老人ホーム(特養) | 公的 | 要介護3~ | 費用が安く、終身利用を前提としている。 |

| 介護老人保健施設(老健) | 公的 | 要介護1~ | 在宅復帰を目指すリハビリ中心の施設。 |

| 介護医療院 | 公的 | 要介護1~ | 医療的ケアと介護を長期的に提供する。 |

| ケアハウス | 公的 | 自立~ | 低所得の高齢者が少ない費用で利用できる。 |

介護付き有料老人ホーム

施設の介護スタッフが、食事や入浴、排泄の介助といった介護サービスを24時間体制で提供する施設です。介護サービス費は要介護度に応じた定額制のため、毎月の費用計画が立てやすいのが特徴です。看護師が日中常駐している施設が多く、医療機関と連携しているため、医療的ケアが必要な方でも安心して生活できます。

住宅型有料老人ホーム

食事の提供や掃除、洗濯といった生活支援サービスが中心の施設です。介護サービスは付帯していないため、必要な場合は外部の訪問介護やデイサービスといった事業者と個別に契約して利用します。そのため、自分に必要なサービスだけを自由に組み合わせられる点がメリットです。レクリエーションやイベントが充実している施設も多くあります。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

「サ高住」とも呼ばれ、高齢者向けの賃貸住宅という位置づけです。安否確認や生活相談サービスが義務付けられており、バリアフリー構造が整っています。外出や外泊なども比較的自由にでき、自宅に近い感覚で生活できるのが魅力です。介護が必要になった場合は、住宅型有料老人ホームと同様に外部のサービスを利用します。

グループホーム

認知症の診断を受けた高齢者が、5~9人程度の少人数のユニットを組んで共同生活を送る施設です。家庭的な雰囲気の中で、スタッフの支援を受けながら、食事の準備や掃除などを分担して行います。これにより、認知症の進行を緩やかにすることを目指します。地域密着型サービスのため、原則として施設と同じ市区町村に住民票がある方が対象です。

特別養護老人ホーム(特養)

常時介護が必要で、在宅での生活が困難な高齢者のための公的施設です。原則として要介護3以上の方が入居対象となります。費用が比較的安く、看取りまで対応している施設が多いため「終の棲家」として人気が高いですが、その分待機者が全国的に多いのが現状です。

介護老人保健施設(老健)

病気や怪我で入院した後、すぐに在宅での生活に戻るのが難しい方が、リハビリテーションを中心としたケアを受けるための施設です。理学療法士や作業療法士といった専門スタッフが常駐しており、在宅復帰を目的としているため、入居期間は原則3~6ヶ月と定められています。

介護医療院

長期的な医療と介護の両方が必要な高齢者のための施設です。医師や看護師が常駐し、日常的な医療処置や看取り、ターミナルケアにも対応できる体制が整っています。病院と老人ホームの中間的な役割を担う施設と言えます。

ケアハウス(軽費老人ホーム)

身寄りがなかったり、家庭の事情で家族との同居が難しかったりする高齢者が、無料または低額な料金で入居できる施設です。自立して生活できる方向けの「一般型」と、介護サービスが受けられる「介護型」があります。所得に応じて費用が決まるため、費用を抑えたい方にとって重要な選択肢です。

老人ホームの費用相場は?初期費用と月額利用料を解説

老人ホームへの入居には、まとまった費用が必要です。主に「初期費用」と「月額利用料」の2種類があり、施設の種類やサービス内容によって金額は大きく異なります。無理のない資金計画を立てるためにも、費用の内訳をしっかりと理解しておきましょう。

| 費用項目 | 内容 | 備考 |

| 初期費用 | 入居時に一括で支払う費用。家賃の前払いにあたる「入居一時金」が代表的。 | 0円から数千万円まで施設により様々。近年は0円の施設も増えている。 |

| 月額利用料 | 毎月支払う費用。居住費、管理費、食費、介護サービス費などが含まれる。 | 介護サービス費は介護保険の自己負担分。その他、おむつ代や医療費などが別途かかる。 |

入居時に必要な「初期費用」とは

初期費用は、入居時に支払うまとまったお金で、「入居一時金」がその代表です。これは、想定される居住期間の家賃などを前払いする性格を持つ費用です。施設によっては、この入居一時金が0円の「月払いプラン」を用意している場合もあります。 初期費用が高額な施設は、その分月額利用料が安く設定されている傾向にあります。

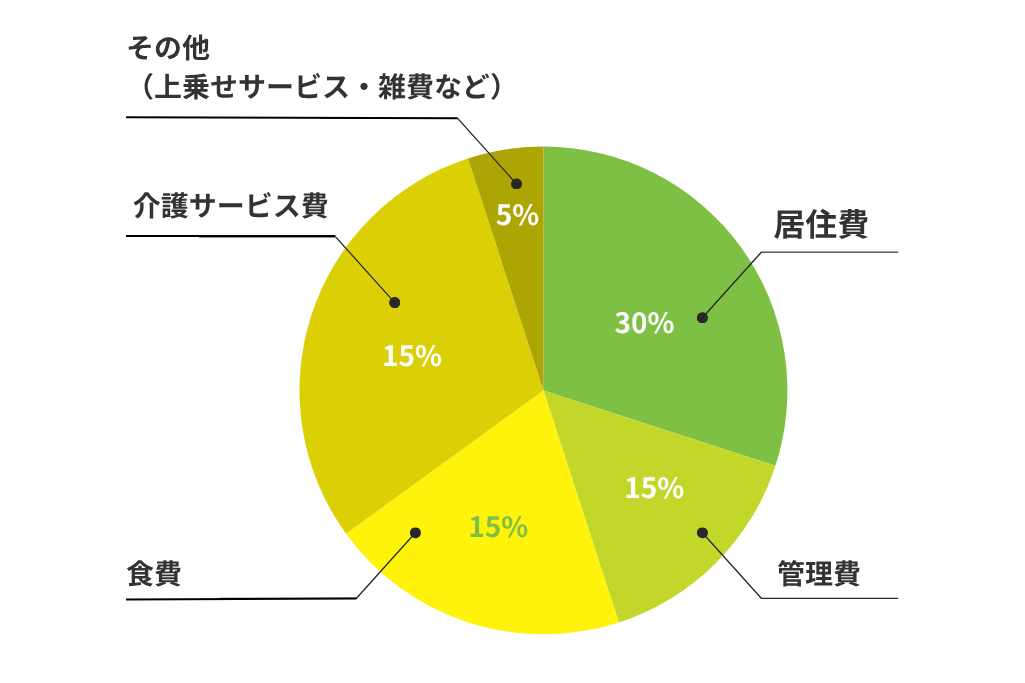

毎月の「月額利用料」の内訳

月額利用料は、毎月継続して支払う費用です。主な内訳は以下の通りです。

- 居住費(家賃):居室や共用施設の利用料です。

- 管理費:共用部分の水道光熱費や、施設の維持管理、事務スタッフの人件費などです。

- 食費:1日3食の食事代です。

- 介護サービス費:介護保険サービスを利用した場合の自己負担分(通常1割、所得に応じて2~3割)です。

- その他:理美容代、おむつ代、レクリエーションの参加費、通院時の医療費などは、月額利用料とは別に実費でかかります。

【5ステップで解説】失敗しない老人ホームの選び方

自分たちに合った老人ホームを見つけるためには、段取り良く進めることが大切です。ここでは、情報収集から入居決定までの具体的な流れを5つのステップでご紹介します。

| ステップ | 行動 | ポイント |

| 1 | 希望条件の整理 | 入居者本人と家族で、予算、場所、介護・医療の希望などを話し合う |

| 2 | 情報収集 | インターネットやケアマネジャー、地域包括支援センターなどを活用する |

| 3 | 資料請求 | 気になる施設を2~3箇所に絞り、パンフレットなどを取り寄せて比較する |

| 4 | 見学・体験入居 | 実際に施設を訪れ、雰囲気やスタッフの対応を確認する |

| 5 | 契約・入居 | 重要事項説明書をよく読み、納得した上で契約を結ぶ |

ステップ1:入居者本人と家族の希望条件を整理する

まずは、老人ホームでの生活に何を求めるのか、入居者本人と家族でしっかりと話し合いましょう。「これだけは譲れない」という条件に優先順位をつけておくと、その後の施設探しがスムーズになります。 確認すべき主な項目は、「予算」「立地」「希望する介護や医療ケアの内容」「居室の広さや設備」などです。

ステップ2:インターネットや相談窓口で情報を集める

希望条件がある程度固まったら、情報収集を始めます。LIFULL介護のような老人ホーム検索サイトを使えば、エリアや費用、施設の種類などから条件に合う施設を簡単に探すことができます。 また、日頃から介護の相談に乗ってくれているケアマネジャーや、地域の高齢者相談の拠点である地域包括支援センターに相談するのも良い方法です。

ステップ3:気になる施設から資料を取り寄せる

情報収集で候補がいくつか挙がったら、2~3箇所に絞って資料請求をしましょう。パンフレットや料金表を取り寄せ、より詳細な情報を比較検討します。資料を見る際は、料金体系だけでなく、1日のスケジュールやレクリエーションの内容、協力医療機関などにも目を通しましょう。

ステップ4:施設を見学し、体験入居も検討する

資料だけでは分からない、施設の実際の雰囲気を確認するために、見学は必ず行いましょう。見学時には、スタッフの表情や入居者への接し方、施設の清潔感、食事の時間帯の様子などをチェックするのがポイントです。 可能であれば、短期間入居して実際の生活を体験できる「体験入居」を利用するのも、ミスマッチを防ぐために非常に有効です。

ステップ5:契約内容を十分に確認し入居を決める

入居したい施設が決まったら、最終契約に進みます。契約前には、施設側から「重要事項説明書」という書類を用いて、サービス内容や費用、退去条件などについて詳細な説明があります。この書類は非常に重要なので、隅々まで目を通し、少しでも疑問に思う点があれば、納得できるまで質問しましょう。すべてに合意した上で、契約を結びます。

ここに注意!老人ホーム選びで見落とせない3つの重要ポイント

最後に、老人ホームを選ぶ際に特に注意して確認すべき3つのポイントを解説します。これらの点は、入居後の生活の質に直結するため、慎重に見極めることが大切です。

| チェックポイント | 確認事項の例 |

| 医療・看護体制 | 看護師の24時間常駐の有無、協力医療機関の診療科目、看取りへの対応方針 |

| 施設の雰囲気 | スタッフの表情や言葉遣い、入居者の様子、施設全体の清潔感や明るさ |

| 資金計画 | 月額利用料以外にかかる費用も含め、長期的な支払いが可能か |

必要な医療・看護ケアを受けられるか確認する

持病がある方や、将来的に医療的なケアが必要になる可能性がある方は、施設の医療・看護体制を必ず確認しましょう。「看護師は24時間常駐しているか」「夜間に体調が急変した場合の対応はどうか」「提携している医療機関はどこで、定期的な往診はあるか」といった点は、安心して生活するための重要な要素です。 また、「終の棲家」として考えている場合は、看取りまで対応してくれるかどうかも確認が必要です。

施設の雰囲気とスタッフの対応を見極める

入居後に心地よく過ごせるかどうかは、施設の雰囲気やスタッフの人柄に大きく左右されます。見学の際には、スタッフが入居者に対して笑顔で、かつ敬意をもって接しているか、スタッフ同士のコミュニケーションは良好か、といった点を観察しましょう。 また、入居者の表情が明るいか、施設全体が清潔で整理整頓されているかも、その施設が良い運営をされているかを見極めるヒントになります。

無理なく支払い続けられる資金計画を立てる

老人ホームの費用は、長期にわたって支払い続けるものです。パンフレットに記載されている月額利用料だけでなく、介護保険の自己負担額の変動やおむつ代、医療費といった追加費用も考慮に入れ、無理のない資金計画を立てることが不可欠です。 年金や貯蓄などを基に、数年先まで見越した収支のシミュレーションを行い、安定して支払い続けられる価格帯の施設を選びましょう。

まとめ

老人ホーム選びは、多くの情報と慎重な判断が求められる、決して簡単ではないプロセスです。しかし、一つひとつのステップを丁寧に進め、正しい知識を持って比較検討すれば、ご本人とご家族にとって最適な場所がきっと見つかります。

最も大切なのは、入居するご本人が「自分らしく、安心して暮らせるか」という視点です。この記事でご紹介したポイントを参考に、ご家族でよく話し合い、納得のいく老人ホーム選びを進めてください。