認知症で顔つきが怖くなる?原因と家族ができる優しい対応方法を解説

「最近、親の顔つきが変わってしまった」「以前のような笑顔がなくなり、時には怖いとさえ感じてしまう」。そんな言いようのない不安を抱えて、この記事を読んでくださっているのかもしれません。大好きだった家族の表情が変わってしまうのは、とても辛く、戸惑うことだと思います。

しかし、その変化は認知症という病気が原因かもしれません。顔つきが変わるのには理由があり、それを知ることで、あなたの「怖い」という気持ちは、きっと「理解」へと変わっていきます。そして、適切な対応方法が分かれば、ご本人もご家族も、もっと穏やかな気持ちで過ごせるようになります。

この記事では、認知症によって顔つきが変わる原因から、具体的な接し方、そして頼りになる相談先までを詳しく解説します。一人で抱え込まず、まずは知識を得ることから始めてみましょう。

認知症で顔つきが変わる?見られる主な変化

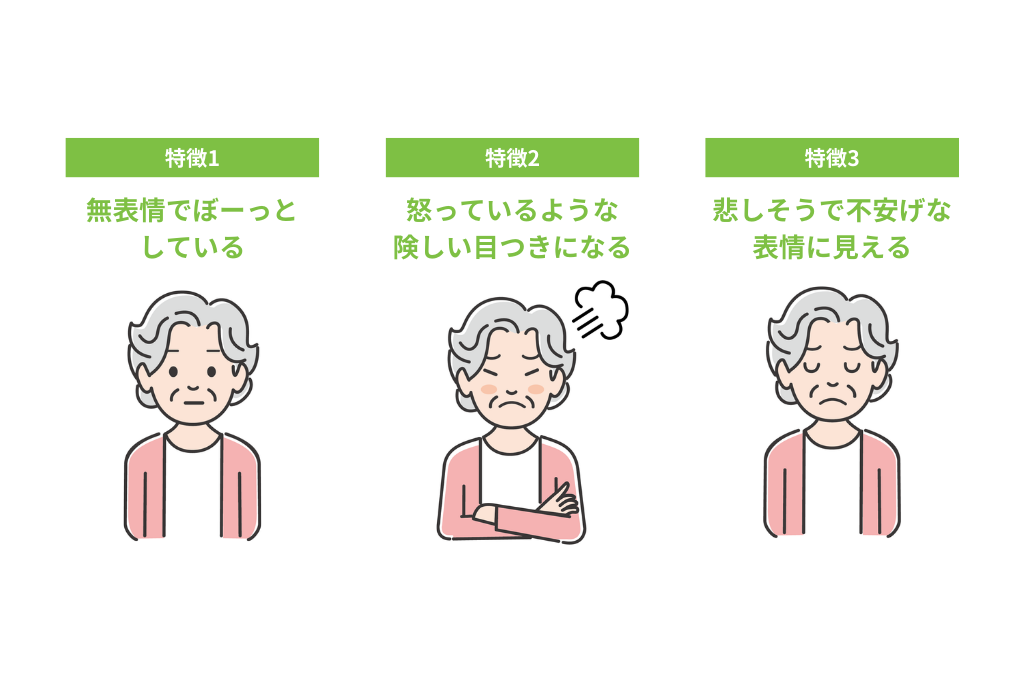

認知症が進行すると、ご本人の意思とは関係なく、表情に変化が現れることがあります。ご家族が「怖い」「人が変わってしまったようだ」と感じる代表的な顔つきの変化には、いくつかのパターンがあります。

特徴1:無表情でぼーっとしている

以前は喜怒哀楽が豊かだった人が、まるで能面のように表情が乏しくなることがあります。話しかけても反応が薄かったり、テレビを見ていてもぼーっとしていたりする様子が見られます。これは、周囲の出来事への関心が薄れてしまう「アパシー」という症状が関係していることが多いです。活気がなく、目に生気がないように感じられることもあります。

特徴2:怒っているような険しい目つきになる

常に眉間にしわが寄り、睨むような険しい目つきになるのも、認知症で見られる変化の一つです。ささいなことで怒り出す、いわゆる「易怒性(いどせい)」が高まることもあり、ご家族にとっては対応に困り、怖いと感じる原因になりやすい症状です。これは、感情をコントロールする脳の機能が低下するために起こります。

特徴3:悲しそうで不安げな表情に見える

口角が下がり、どこか悲しそうで、常に何かに不安を感じているような表情も特徴的です。認知症になると、今までできていたことができなくなる、記憶が曖昧になるといった経験から、ご本人が一番つらく、先の見えない不安を感じています。その内面の不安が、表情として表れているのです。

なぜ認知症で顔つきは「怖い」と感じるほど変わるのか

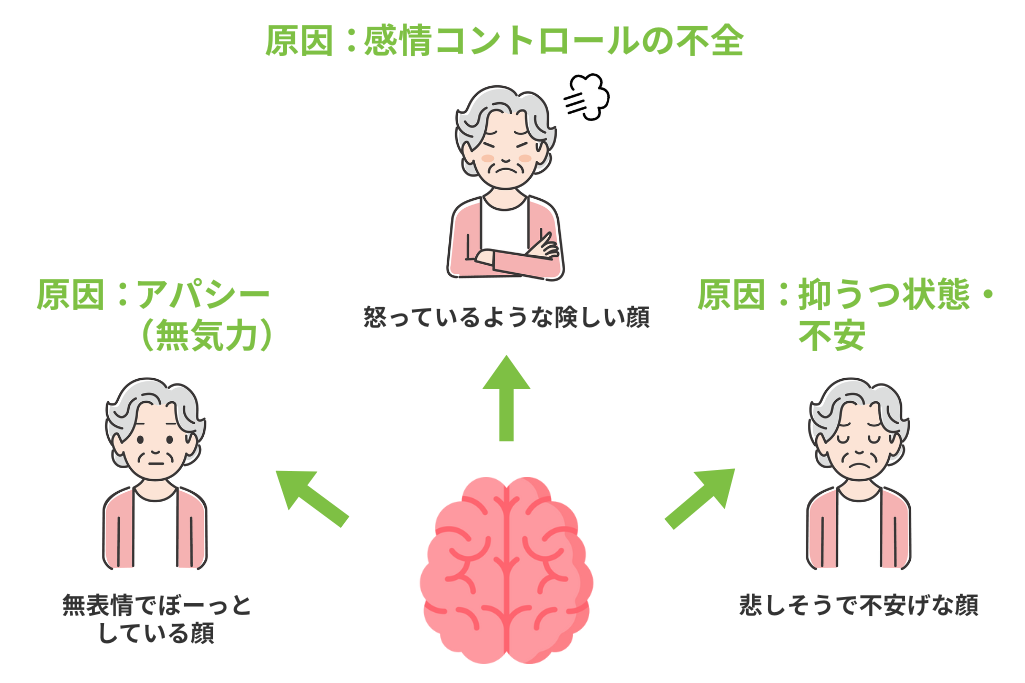

ご家族を不安にさせる顔つきの変化は、ご本人が意図して行っているわけではなく、認知症の症状が原因で起こります。その背景にある主な原因を理解することで、ご本人の状況をより深く知ることができます。

原因1:アパシー(無気力・無関心)による意欲の低下

顔つきの変化の最も大きな原因の一つが「アパシー」です。これは「無気力」や「無関心」と訳され、自発的に何かをしようという意欲が著しく低下する症状を指します。 好きだった趣味に興味を示さなくなったり、身だしなみを気にしなくなったりする変化とともに、表情も乏しくなります。これは、うつ病のように気分が落ち込んでいるわけではなく、感情そのものが平板になっている状態です。ご家族からは「やる気がない」「怠けている」ように見えがちですが、病気による症状なのだと理解することが重要です。

原因2:抑うつ状態による気分の落ち込み

認知症の初期には、抑うつ状態を伴うことが少なくありません。記憶力の低下など、自分の変化に気づくことで、「なぜ自分だけが」「周りに迷惑をかけている」と悲観的になったり、強い不安を感じたりします。こうした気分の落ち込みが、顔つきを暗く、悲しげに見せる原因となります。アパシーとの違いは、本人がつらさや悲しみといった感情を抱えている点です。

原因3:脳機能の低下による感情のコントロール不全

認知症は、脳の神経細胞が壊れていく病気です。感情や理性を司る前頭葉の機能が低下すると、感情のコントロールが難しくなります。これにより、ささいなことでカッとなったり、逆に多幸的(場にそぐわないほど陽気になる)になったり、感情の起伏が激しくなることがあります。怒っているような険しい表情は、この感情のコントロール不全(易怒性)が原因で現れることがあります。

薬の影響や他の病気の可能性

顔つきの変化は、認知症の治療薬や、他に服用している薬の副作用として現れる可能性もゼロではありません。また、レビー小体型認知症などでは、パーキンソン症状(筋肉のこわばり、動作が遅くなるなど)が合併することがあり、これが表情筋を硬くさせ、仮面のような無表情(仮面様顔貌)を引き起こすこともあります。

顔つきが変わった家族への適切な接し方

ご家族の顔つきが変わったことに戸惑い、どう接すれば良いか悩むのは当然のことです。しかし、少し対応を工夫するだけで、ご本人の不安を和らげ、穏やかな表情を取り戻すきっかけを作ることができます。大切なのは、ご本人を一人の人間として尊重する「パーソン・センタード・ケア」の考え方です。

まずは本人の不安な気持ちを理解する

顔つきが変わってしまったご本人自身が、最も大きな不安と混乱の中にいます。「何かおかしい」と感じながらも、それをうまく説明できず、もどかしい思いをしています。ご家族はまず、「怖い」という自分の感情の前に、「本人が一番つらいんだ」という視点を持つことが、良い関係を築く第一歩です。

否定せず、安心できる言葉をかける

ご本人が何かを訴えたり、不安な様子を見せたりした時に、「そんなことないよ」「しっかりして」と否定するのは避けましょう。否定されると、ご本人は「理解してもらえない」と感じ、心を閉ざしてしまいます。「そうなんだね、不安だよね」「大丈夫だよ、一緒にいるからね」と、まずは気持ちを受け止め、安心感を与える言葉をかけることが大切です。

無理強いせず、本人のペースを尊重する

アパシーの症状が見られる方に、「もっと何かしたら?」「どうしてやらないの?」と活動を無理強いするのは逆効果です。ご本人の意欲が湧くまで、静かに見守る姿勢が求められます。食事や入浴などを促す際も、急かさずに「〇〇しませんか?」と提案する形をとり、ご本人のペースを尊重しましょう。

昔の楽しい話で心を通わせる「回想法」

認知症の方は最近の記憶は苦手でも、昔の記憶は鮮明に覚えていることが多くあります。古いアルバムを見ながら、若い頃の思い出や楽しかった出来事について話を聞く「回想法」は、心の安定に繋がりやすい有効なアプローチです。楽しい記憶を思い出すことで、ご本人の自信や穏やかな表情を取り戻すきっかけになることがあります。

顔つきの変化に気づいたら、どこに相談すれば良いか

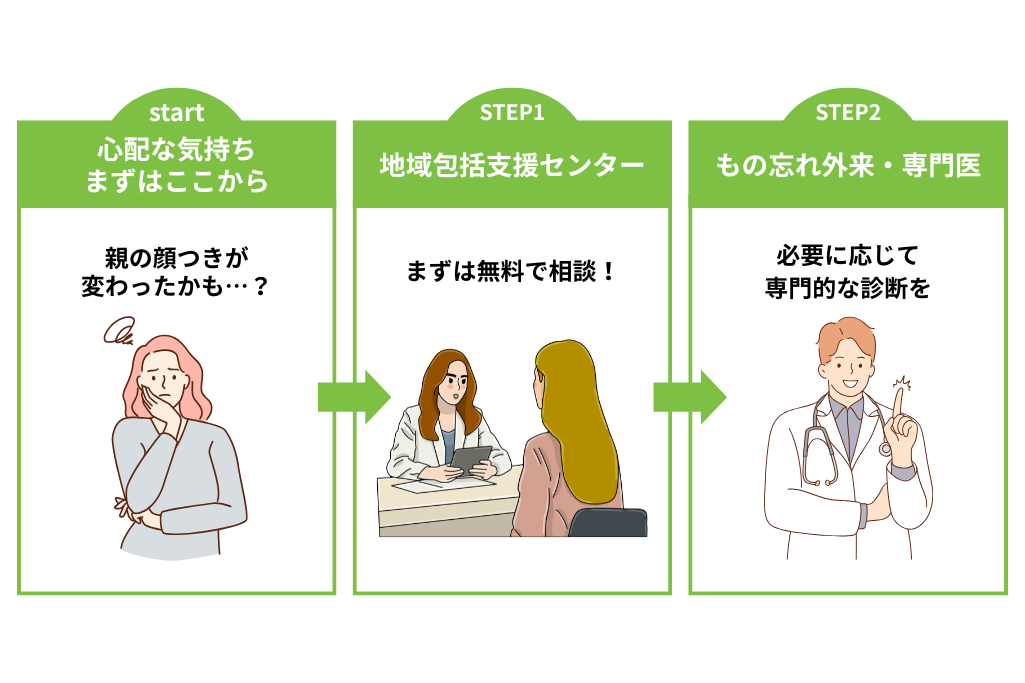

家族の顔つきの変化が認知症によるものかもしれないと感じたら、一人で、あるいは家族だけで抱え込まないでください。適切な場所に相談することで、正しい情報を得られ、今後の見通しを立てることができます。公的な相談窓口は無料で利用できるので、ためらわずに活用しましょう。

まずは身近な相談窓口「地域包括支援センター」へ

「地域包括支援センター」は、高齢者の暮らしを支えるための総合相談窓口で、全国の市町村に設置されています。 ここには保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーといった専門家がおり、認知症に関する悩みや介護の相談に無料で対応してくれます。 「認知症かもしれないが、どこに相談すればいいか分からない」という最初のステップとして、最も頼りになる場所です。必要に応じて、専門の医療機関や利用できる介護サービスにつないでくれます。

専門的な診断ができる「もの忘れ外来」の受診

認知症の診断をはっきりさせたい場合は、「もの忘れ外来」や「認知症外来」「神経内科」「精神科」など、専門の医療機関を受診しましょう。顔つきの変化だけでなく、物忘れなどの他の症状も医師に伝えることで、総合的な診断が下されます。原因となっている認知症の種類を特定できれば、より適切な治療や対応方針を決めることができます。どの病院に行けばよいか分からない場合も、まずは地域包括支援センターに相談すれば、地域の専門医を紹介してもらえます。

まとめ:顔つきの変化は認知症のサイン、一人で抱え込まず相談を

ご家族の顔つきが変わり、「怖い」と感じてしまうのは、あなただけではありません。それは認知症という病気が見せる一つのサインであり、その裏にはご本人の不安や混乱が隠されています。原因を知り、適切な接し方を学ぶことで、ご家族の心労は軽減され、ご本人も穏やかさを取り戻すことができます。

顔つきの変化は、認知症の早期発見に繋がる重要な手がかりです。決して一人で悩まず、地域包括支援センターや専門の医療機関など、頼れる場所に相談してください。専門家の力を借りながら、ご本人とご家族にとってより良い道を探していくことが大切です。