親の介護をしたくない…法律上の義務と、今すぐできる負担軽減策を解説

親の老いが現実のものとなり、「もしかしたら、そろそろ介護が必要かもしれない」と感じたとき、多くの方が不安や戸惑いを覚えます。「親の介護をしたくない」という気持ちが芽生えるのは、決して珍しいことではありませんし、自分を責める必要もありません。仕事、家庭、そして自分の人生がある中で、介護という大きな責任を前にするのは当然のことです。大切なのは、その気持ちから目をそらさず、どうすれば自分も親も、そして家族みんなが納得できる道を見つけられるかを考えることです。この記事では、介護をしたくないと感じる理由を掘り下げ、法的な義務から具体的な負担軽減策まで、あなたの心が少しでも軽くなるような情報をお届けします。

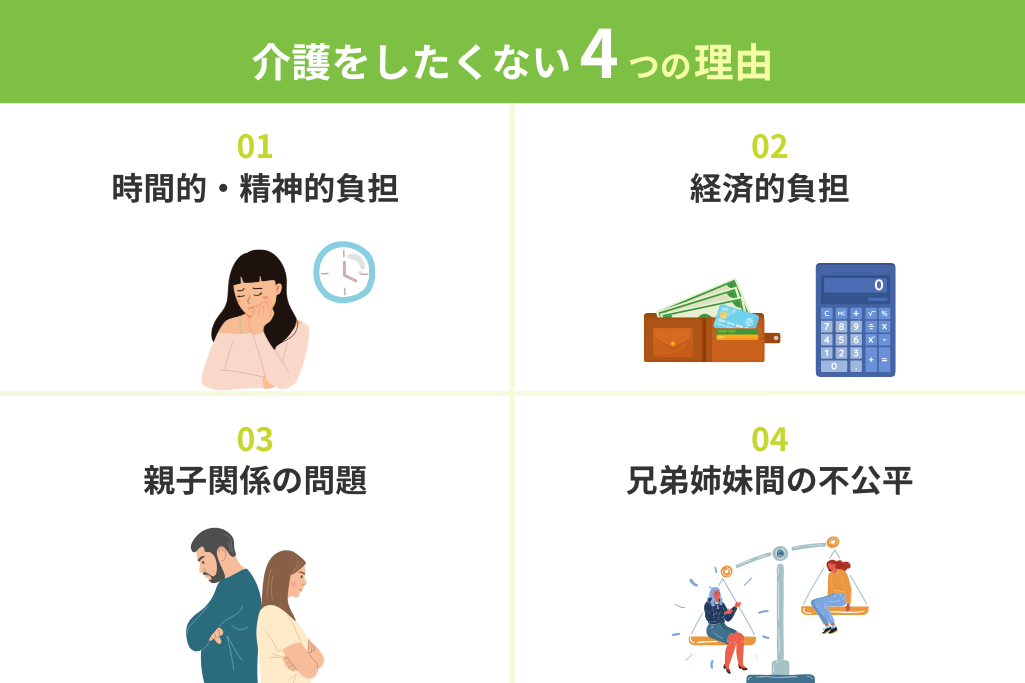

「介護したくない」と感じてしまう主な理由

親への感謝の気持ちとは裏腹に、「介護をしたくない」と感じてしまうのには、さまざまな理由があります。それは決してわがままではなく、多くの人が直面する現実的な問題です。まずは、ご自身がなぜそう感じるのか、その理由を整理してみましょう。

| 介護をしたくない理由 | 具体的な悩み・不安 |

| 時間的・精神的負担 | 仕事や自分の家庭との両立が困難、自由な時間がなくなる、精神的に追い詰められる |

| 経済的負担 | 介護費用の捻出、自分の将来の生活への不安 |

| 親子関係の問題 | 過去の確執による心理的抵抗、感謝の気持ちを持てない |

| 兄弟姉妹間の不公平 | 役割や費用の分担が不明確、自分だけが負担していると感じる |

仕事や家庭との両立による時間的・精神的な負担

多くの方が、仕事や子育て、自身の家庭生活との両立に大きな不安を感じます。介護が始まれば、通院の付き添いや身の回りの世話などで自分の時間がなくなり、精神的にも追い詰められてしまうのではないかという懸念は当然です。実際に、介護を理由に仕事を辞めざるを得ない「介護離職」は社会問題ともなっており、総務省の調査によれば、年間約10.6万人もの人々が介護・看護を理由に離職しているのが現状です。 このように、介護による負担の大きさは計り知れません。

【参考】https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/pdf/kgaiyou.pdf

経済的な不安と将来への影響

介護には費用がかかります。在宅介護であっても、リフォームや福祉用具の購入、介護サービスの利用などで出費はかさみます。施設に入居するとなれば、さらにまとまった資金が必要です。親の年金や貯蓄だけでは足りず、子どもが負担せざるを得ないケースも少なくありません。自分の老後資金や子どもの教育費などを考えると、経済的な不安から介護に前向きになれないのは、もっともなことです。

親との関係性が良くない場合の心理的抵抗

すべての方が、親と良好な関係を築けているわけではありません。過去に心ない言葉をかけられたり、過干渉に苦しんだりした経験があれば、素直に「親の面倒を見たい」と思えないのは当然の感情です。そうした「毒親」とも言える関係性の中で介護をすることは、過去の辛い記憶を呼び起こし、大きな精神的苦痛を伴います。自分自身の心を守るために、介護と距離を置きたいと考えるのは、自然な防衛反応と言えるでしょう。

兄弟姉妹間での不公平感

兄弟姉妹がいる場合、誰が中心となって介護を担うのか、費用は誰がどれだけ負担するのか、といった問題が浮上します。「親の近くに住んでいるから」「長男だから」といった理由で、特定の子どもに負担が偏るケースは少なくありません。話し合いが不十分なまま介護が始まると、「自分ばかりが大変な思いをしている」という不公平感が募り、家族間のトラブルに発展することもあります。

親の介護は法的な義務?放棄するとどうなるのか

「介護をしたくない」と思っても、「子どもには親を扶養する義務がある」と聞き、不安に感じる方も多いでしょう。ここでは、法律上の義務について正確に理解し、過度な心配を解消しましょう。

民法で定められた「扶養義務」とは何か

日本の民法第877条では、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。 これは、親子や兄弟姉妹が経済的に助け合う義務があることを示しており、親の介護もこの「扶養義務」に含まれると解釈されています。ただし、この義務は「自分の生活を犠牲にしてまで」扶養することを強制するものではありません。あくまで、自分自身の生活を維持した上で、余力がある範囲で援助する義務とされています。

介護をしない場合に問われる可能性のある罪

扶養義務があるにもかかわらず、助けが必要な親を放置し、その結果、親の生命や身体に危険が及んだ場合、「保護責任者遺棄罪」などの刑罰が科される可能性があります。 例えば、明らかに助けが必要な状態なのに連絡を無視し続け、食事も与えずに衰弱させてしまった、といった悪質なケースが該当します。しかし、単に「介護サービスを利用して専門家に任せる」「金銭的な援助をする」といった形で関わっている場合、罪に問われることはまずありません。

経済的な余裕がない場合の扶養義務

扶養義務は、扶養する側に経済的な余裕があることが前提です。 裁判所の判断などでは、生活保護基準などが一つの目安とされます。自分や家族の生活で精一杯であり、経済的に援助する余裕が全くない場合には、扶養義務を強制されることはありません。無理をして自分の生活を破綻させる必要はないのです。

介護の負担を軽減するための具体的な5つの対処法

「介護をしたくない」という気持ちを抱えたまま一人で悩む必要はありません。公的なサービスや専門家の力を借りることで、負担は大幅に軽減できます。

兄弟姉妹や親族と話し合い役割を分担する

もし兄弟姉妹や近くに親族がいるなら、まずは正直な気持ちを伝え、今後の介護について話し合う場を設けましょう。誰か一人に負担が集中しないよう、それぞれの状況に合わせて役割分担をすることが重要です。例えば、「日常的な見守りは近くに住む自分がやるから、遠方の兄弟には週末の交代や金銭的負担をお願いする」など、具体的な協力体制を築くことが大切です。

地域包括支援センターに相談する

介護に関する最初の相談窓口として、各市町村に設置されている「地域包括支援センター」があります。 ここには、保健師、社会福祉士、ケアマネジャーといった専門家が在籍しており、介護に関するあらゆる相談に無料で乗ってくれます。今後の流れや利用できるサービスなど、何から手をつけて良いか分からない場合に、的確なアドバイスをもらえます。

介護保険制度を理解しサービスを活用する

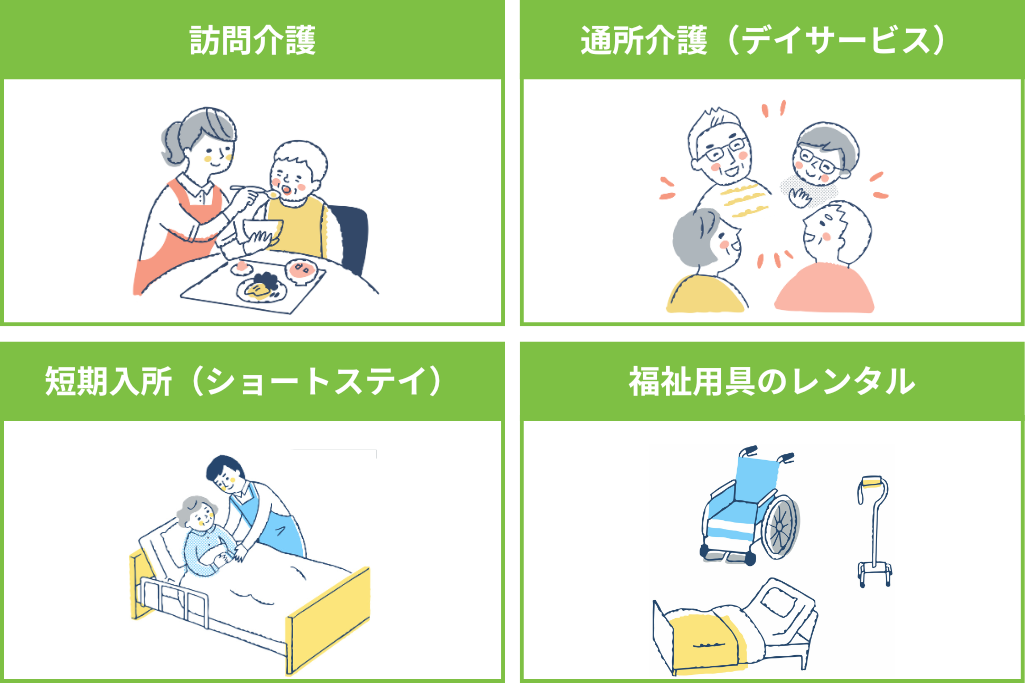

日本には、40歳以上の国民が加入する「介護保険制度」があります。この制度を利用するには、まず親が住む市区町村の窓口で「要介護認定」の申請を行う必要があります。 認定されると、所得に応じて1割〜3割の自己負担で、以下のような様々な介護サービスを利用できます。

| サービスの種類 | 内容 |

| 訪問介護(ホームヘルプ) | ヘルパーが自宅を訪問し、食事や入浴、排泄などの介助を行う |

| 通所介護(デイサービス) | 日帰りで施設に通い、食事や入浴、リハビリなどを受ける |

| 短期入所(ショートステイ) | 短期間施設に宿泊し、介護サービスを受ける。介護者の休息にも繋がる |

| 福祉用具のレンタル | 介護用ベッドや車いすなどをレンタルできる |

ケアマネジャーを見つけてケアプランを作成してもらう

要介護認定を受けると、ケアマネジャー(介護支援専門員)に介護サービスの計画書である「ケアプラン」の作成を依頼できます。ケアマネジャーは、本人や家族の希望を聞きながら、最適なサービスの組み合わせを提案してくれる、介護の心強いパートナーです。ケアプランの作成費用は全額介護保険で賄われるため、自己負担はありません。

介護施設の利用を検討する

在宅での介護が難しい場合や、24時間体制での見守りが必要な場合は、介護施設の利用も有力な選択肢です。介護付き有料老人ホームやグループホームなど、様々な種類の施設があります。費用はかかりますが、介護のプロに任せることで、本人は適切なケアを受けられ、家族は介護の負担から解放され、穏やかな気持ちで本人と接する時間を確保できるというメリットがあります。

仕事と介護を両立させるための支援制度

「介護のために仕事は辞められない」と考えるのは当然です。国は、仕事と介護の両立を支援するための制度を法律で定めています。勤務先の就業規則を確認し、積極的に活用しましょう。

介護休業制度の活用

要介護状態の家族1人につき、通算93日まで休みを取得できる制度です。 介護体制を整えるための準備期間や、家族の状態が急変した際などに利用できます。

介護休暇制度の活用

対象家族が1人の場合は年に5日、2人以上の場合は年に10日まで、1日または時間単位で休暇を取得できます。 通院の付き添いや役所の手続きなど、突発的な用事の際に便利です。

勤務先の柔軟な働き方制度の確認

上記の国の制度に加え、企業によってはフレックスタイム制度や在宅勤務、時短勤務など、より柔軟な働き方を導入している場合があります。介護の状況を上司や人事部に相談し、利用できる制度がないか確認してみましょう。

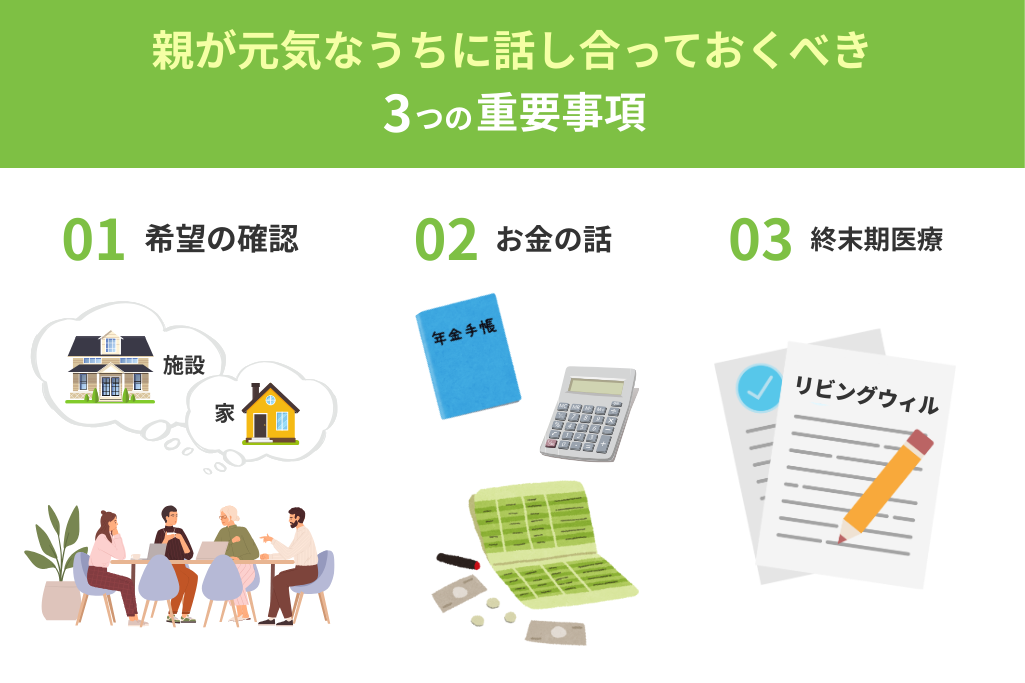

介護が始まる前に親子で話し合っておくべきこと

最も大切なのは、親が元気なうちに、将来について話し合っておくことです。親子で意思疎通を図っておくことで、いざという時にスムーズに対応でき、お互いの負担を減らすことができます。

親が望む介護の形を確認する

「最期まで自宅で過ごしたいか」「施設に入っても良いか」など、親自身がどのような介護を望んでいるのかを、元気なうちに聞いておくことが重要です。 本人の希望を尊重することが、後のトラブルを防ぎ、親子関係を良好に保つ秘訣です。

介護費用や財産の状況を共有する

介護にどれくらいの費用がかけられるのかを把握するために、親の年金額や預貯金、保険といった財産の状況について、おおまかにでも共有しておく必要があります。 お金の話は切り出しにくいものですが、将来の安心のためには避けて通れないテーマです。

延命治療などの終末期医療に関する意思を確認する

もしもの時に、心臓マッサージや人工呼吸器などの延命治療を望むかどうか。これは非常にデリケートな問題ですが、本人の意思が確認できない状況で、家族が重い決断を迫られるのは大変辛いことです。リビングウィル(尊厳死の宣誓書)などを活用し、本人の意思を明確にしておくことも一つの方法です。

まとめ

「介護したくない」という気持ちは、自分を責めるべき罪悪感の対象ではありません。それは、あなた自身の人生を守ろうとする心のサインです。大切なのは、その気持ちを正直に認め、一人で抱え込まずに、利用できる制度やサービス、周りの人々の力を借りることです。この記事で紹介した情報が、あなたの心の負担を少しでも軽くし、より良い選択をするための一助となることを願っています。