認知症で病院に行きたがらない親をどう説得する?本人を傷つけずに受診を促す方法を解説

「最近、親のもの忘れがひどくて心配…。でも病院に行こうと誘っても、怒ってばかりで話にならない。」親の認知症が疑われる状況で、本人が受診を拒否してしまうのは、非常によくあるケースです。どうすれば親を傷つけずに病院へ連れて行けるのか、一人で悩みを抱え込んでいる方も多いのではないでしょうか。この記事では、認知症の親が病院に行きたがらない理由から、具体的な説得のステップ、そして専門の相談先までを詳しく解説します。大切な親御さんのために、そしてご自身の安心のために、できることから一歩ずつ始めていきましょう。

なぜ認知症の人は病院に行きたがらないのか?

まず大切なのは、本人がなぜ受診を嫌がるのか、その気持ちを理解しようと努めることです。頭ごなしに否定せず、背景にある心理を知ることで、対応のヒントが見えてきます。

自分が病気であると認識できない

認知症の中核症状の一つに「病識の欠如」があります。これは、病気のために自身の記憶力や判断力が低下していることを、客観的に認識できなくなる状態です。本人に悪気はなく、本当に「自分は何も困っていない」と感じているため、家族から病院を勧められても、なぜそんなことを言うのか理解できず、反発してしまうのです。

病院への不信感や怖いという気持ちがある

特に高齢の方の中には、病院に対して「何をされるか分からない」「怖い場所だ」といった漠然とした不安や不信感を抱いている場合があります。認知症という言葉のネガティブなイメージも相まって、「病院に行ったら、おかしな人にされてしまう」といった恐怖心から、頑なに受診を拒否するケースも少なくありません。

プライドが高く「認知症」を認めたくない

長年、社会で責任ある立場を担ってきた方や、一家の大黒柱として家族を支えてきた方ほど、「自分はしっかりしている」という自負、すなわちプライドが高い傾向にあります。そのような方にとって、もの忘れや判断力の低下を指摘されることは、自身の尊厳を深く傷つけられる行為だと感じられます。「認知症=何もできなくなる」という誤ったイメージから、自分の弱さを認めたくない一心で、受診を拒否してしまうのです。

病院への受診を無理強いしてはいけない理由

「とにかく早く診断を受けさせないと」と焦るあまり、嘘をついたり、無理やり病院に連れて行ったりするのは絶対に避けるべきです。良かれと思っての行動が、かえって状況を悪化させてしまう危険性があります。

本人との信頼関係が悪化する可能性がある

騙されたと感じた親御さんは、家族に対して強い不信感を抱くようになります。「心配してくれている」という本来の気持ちが伝わらなくなり、心を閉ざしてしまう恐れがあります。一度崩れた信頼関係を修復するのは非常に困難です。その後の治療や介護においても、本人の協力が得られにくくなるなど、長期的に悪影響を及ぼす可能性があります。

症状が一時的に悪化してしまうことも

本人の意思に反して無理強いをすると、強い精神的ストレスから、混乱や不安、興奮といった症状(BPSD:行動・心理症状)が一時的に悪化することがあります。大声を出したり、暴れたりすることもあり、そうなると診察どころではなくなってしまいます。穏やかな受診から遠ざかるだけでなく、家族の心身の負担も増やしてしまう結果になりかねません。

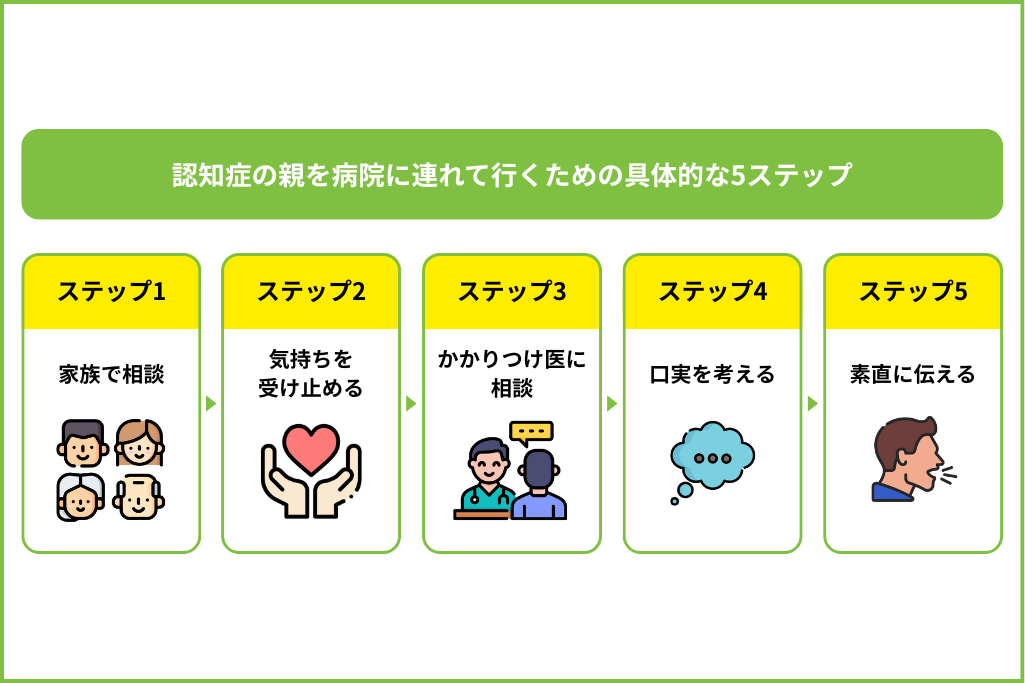

認知症の親を病院に連れて行くための具体的なステップ

では、どうすれば穏便に受診へと繋げることができるのでしょうか。焦らず、順序立てて進めることが大切です。

ステップ1:まずは家族で情報を共有し方針を決める

まず、兄弟姉妹など、関わる可能性のある家族間で、親の現状について情報を共有しましょう。「いつから、どのような症状があるのか」「誰が、どのようにアプローチしていくか」など、認識を合わせておくことが重要です。家族内で意見がバラバラだと、親も混乱してしまいます。協力体制を築き、一貫した態度で接するようにしましょう。

ステップ2:本人の気持ちや言い分を一度受け止める

「病院には行かない!」という本人の言葉を、まずは「そうなんだね」と一度受け止めてあげてください。「でも」「だって」とすぐに反論すると、相手は心を閉ざしてしまいます。「病院は嫌だよね」「元気だもんね」と共感を示すことで、「この子は自分の気持ちを分かってくれる」という安心感が生まれます。これが、その後の対話の土台となります。

ステップ3:信頼しているかかりつけ医に相談する

家族の言葉には反発する方でも、長年お世話になっているかかりつけ医など、信頼している第三者の言葉には耳を傾けやすいものです。まずは家族だけでかかりつけ医に相談し、親の状況を説明しましょう。そして、次回の診察時に医師から「念のため、一度専門の先生に診てもらいましょうか」「最近、良いお薬も出ているんですよ」といった形で、受診を促してもらうのです。

ステップ4:「健康診断」など他の目的を口実にする

「認知症の検査」とストレートに伝えると抵抗が強い場合は、「健康診断を受けよう」「高血圧の薬をもらいに行くついでに、脳の健康もチェックしてもらおうよ」など、他の目的を口実にするのも有効な方法です。特に「自分のため」ではなく、「家族が安心するために付き合ってほしい」といった形でお願いすると、受け入れてもらいやすくなることがあります。

ステップ5:心配している気持ちを素直に伝える

様々なアプローチを試みても難しい場合は、最終的に「お父さん(お母さん)に何かあったら、私はとても悲しい」「これからもずっと元気でいてほしいから、心配なんだ」と、愛情を持って素直な気持ちを伝えてみましょう。高圧的な態度や説得ではなく、心からの心配や愛情が伝わることで、本人の固くなった心が動かされることも少なくありません。

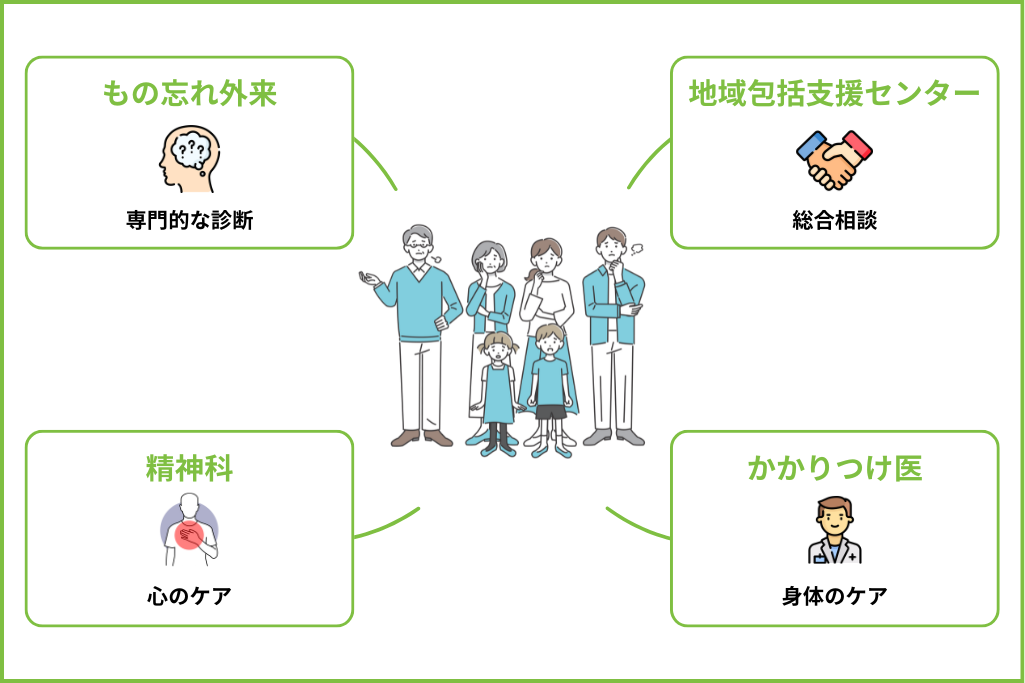

どこに相談すればいい?主な相談先と診療科

いざ受診となっても、どこへ行けばよいか迷うかもしれません。主な相談先と診療科の特徴を知っておきましょう。

| 診療科・相談先 | 特徴 |

| もの忘れ外来・認知症外来 | 認知症を専門に診断・治療する窓口。専門医が在籍し、心理検査や画像検査など総合的な診断が受けられる。 |

| 精神科・心療内科 | 認知症に伴う、うつ症状や不安、幻覚、妄想などの精神的な症状(BPSD)が強い場合に適している。 |

| 神経内科・脳神経外科 | 脳梗塞や脳出血など、脳の病気が原因で認知機能が低下している場合や、CT・MRIなどの画像検査を行う場合に中心となる。 |

| 地域包括支援センター | 高齢者の総合相談窓口。保健師や社会福祉士などの専門職が、適切な医療機関の紹介や受診の相談、介護サービスの情報提供など、幅広く支援してくれる。 |

まずは、かかりつけ医に相談するか、お住まいの市区町村にある「地域包括支援センター」に連絡してみるのが、最初のステップとしておすすめです。

受診前に家族が準備しておきたいこと

受診の機会ができた際に、医師へ的確な情報を伝えることは、スムーズで正確な診断に繋がります。事前に以下の点を準備しておきましょう。

気になる症状や言動を時系列でメモする

「いつから」「どのような」症状や言動が見られるようになったかを、具体的にメモしておきましょう。「2ヶ月前から、何度も同じことを聞くようになった」「1ヶ月前から、夜中に突然起き出すことがある」など、時系列で記録しておくと、医師が状態を把握しやすくなります。

本人のお薬手帳や健康診断の結果をまとめる

現在服用している薬や、過去の病歴は、診断の重要な情報となります。お薬手帳や、これまでの健康診断の結果などを持参しましょう。薬の副作用で認知症のような症状が出ている可能性も考えられます。

事前に病院へ本人の状況を伝えておく

予約の際に、「本人は受診に抵抗がある」「プライドが高いので、言葉を選んでほしい」など、事前に電話で状況を伝えておくと、病院側も配慮して対応してくれます。医師や看護師も状況を理解した上で診察に臨めるため、本人も安心して受診できる可能性が高まります。

どうしても受診を拒否される場合の対処法

あらゆる手を尽くしても、本人が頑なに受診を拒否し続ける場合もあるでしょう。そんな時でも、諦める必要はありません。

訪問診療を依頼する

病院に行くこと自体に強い抵抗がある場合は、医師が自宅に来てくれる「訪問診療」を利用するのも一つの手です。住み慣れた環境でリラックスして診察を受けられるため、本人の負担も少なくなります。かかりつけ医や地域包括支援センターに、訪問診療を行っている医療機関がないか相談してみましょう。

認知症初期集中支援チームに相談する

各市区町村には、専門医や医療・介護の専門職からなる「認知症初期集中支援チーム」が設置されています。このチームは、医療や介護サービスに繋がっていない方や、認知症の診断を拒否している方などを対象に、自宅を訪問して相談に乗ってくれます。専門家の視点から、本人や家族への関わり方を助言してくれる心強い存在です。

まとめ

認知症の疑いがある親を病院に連れて行くことは、非常に根気がいる、デリケートな問題です。最も大切なのは、焦らず、本人の尊厳を守ることです。

まずは本人が受診を嫌がる気持ちに寄り添い、信頼関係を壊さないように、この記事で紹介したステップを一つずつ試してみてください。 一人で、また家族だけで抱え込まず、かかりつけ医や地域包括支援センターなど、地域の専門家を積極的に頼ることが、解決への近道となります。