ショートステイとは?介護の負担を軽くする使い方や料金、利用条件を分かりやすく解説

親御さんの介護を続ける中で、「急な出張が入ってしまった」「自分の体調が悪くて、一時的に介護をお願いしたい」「少しだけ介護から離れて心と体を休めたい」と感じる瞬間はありませんか。そんな時に、介護する方・される方双方の強い味方となるのが「ショートステイ」です。ショートステイという言葉は聞いたことがあっても、「具体的にどんなサービスなの?」「料金はいくらかかるの?」「どうやって申し込むの?」といった疑問や不安をお持ちの方も多いでしょう。

この記事では、ショートステイの基本的な知識から、種類、料金、利用条件、申し込み方法、施設の選び方まで、網羅的に解説します。最後まで読めば、あなたの状況に合ったショートステイの活用法がわかり、安心して一歩を踏み出せるはずです。

ショートステイとは介護者の休息も支える短期入所サービス

ショートステイとは、在宅で介護を受けている高齢者の方が、数日間から数週間、特別養護老人ホーム(特養)などの施設に短期間入所し、食事や入浴、排泄などの介護や機能訓練を受けられるサービスです。正式には「短期入所生活介護」および「短期入所療養介護」と呼ばれます。

冠婚葬祭や出張、旅行などで介護者が家を空ける必要がある場合や、介護者の心身の負担を軽減する「レスパイトケア(休息のための介護)」を目的として利用されることが多く、在宅介護を継続するための重要な役割を担っています。

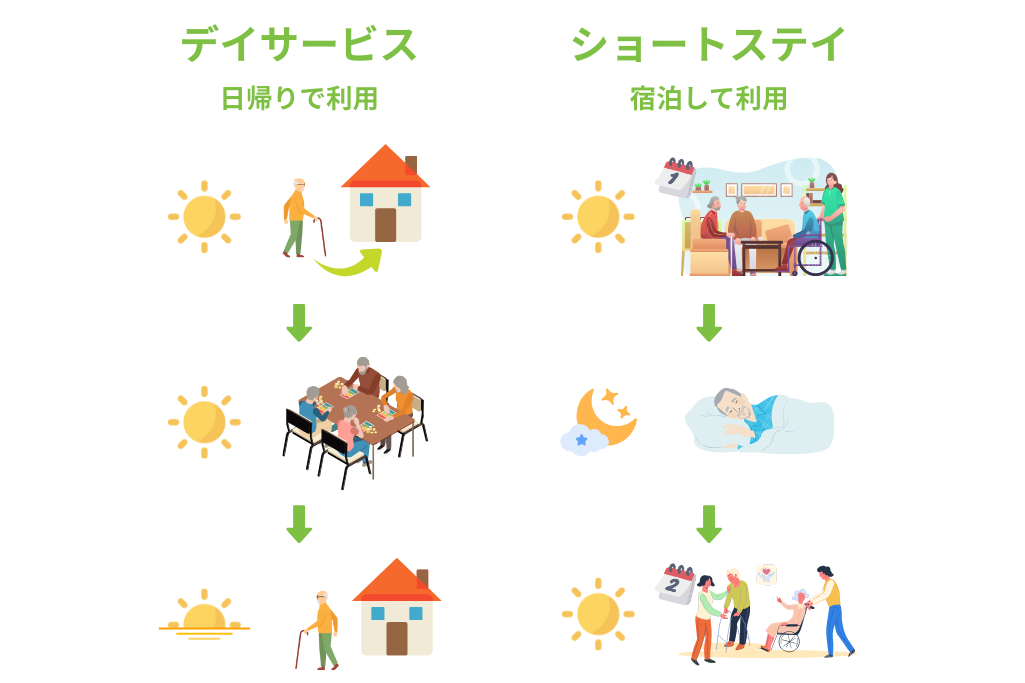

デイサービスとの違いは「宿泊」の有無

ショートステイとよく比較されるサービスに「デイサービス(通所介護)」があります。この二つの最も大きな違いは「宿泊」ができるかどうかです。デイサービスが日帰りで施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどのサービスを受けるのに対し、ショートステイは宿泊を伴う利用が可能です。そのため、数日間にわたって家を空ける必要がある場合や、夜間の介護も含めて休息を取りたい場合に適しています。

| 項目 | ショートステイ | デイサービス |

|---|---|---|

| 利用形態 | 宿泊を伴う短期入所 | 日帰り |

| 利用目的 | 介護者の不在対応、レスパイトケアなど | 利用者の社会的孤立感の解消、心身機能の維持など |

| 利用単位 | 1日単位(宿泊) | 時間単位(日中) |

ショートステイを利用できる期間には上限がある

ショートステイは、無制限に利用できるわけではありません。介護保険を利用してショートステイを使う場合、以下の2つのルールが定められています。

- 連続して利用できるのは最長30日まで

- 利用できる合計日数は、要介護認定の有効期間のおおむね半数まで

例えば、要介護認定の有効期間が180日の方の場合、利用できる合計日数は約90日までとなります。この日数は、複数の施設を交互に利用した場合でも通算されます。ただし、特別な事情がある場合は30日を超えての利用が認められるケースもあるため、担当のケアマネジャーに相談することが重要です。

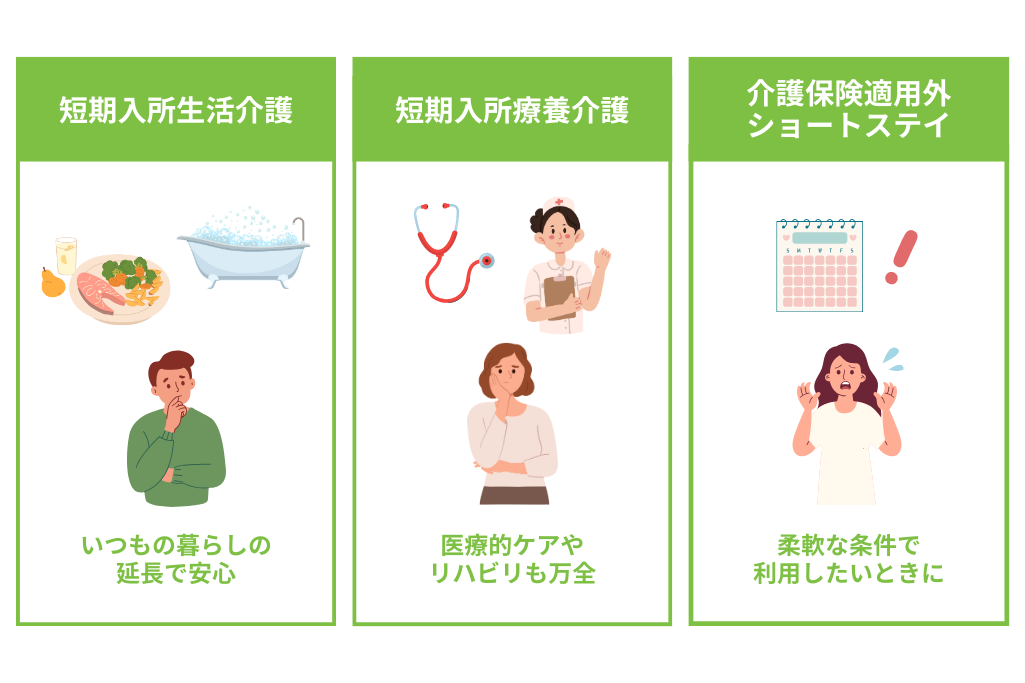

ショートステイは3種類!目的別に選びましょう

ショートステイには、利用者の心身の状態や必要とするケアに応じて、大きく3つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、目的に合ったサービスを選ぶことが大切です。

種類1:短期入所生活介護(一般的なショートステイ)

「短期入所生活介護」は、最も一般的なショートステイです。特別養護老人ホームやショートステイ専門施設などで提供され、日常生活上の支援(食事、入浴、排泄の介助)や、レクリエーション、機能訓練などが受けられます。医療的なケアの必要性は低いものの、一時的に在宅での生活が困難な場合に利用されます。

種類2:短期入所療養介護(医療的ケアが充実)

「短期入所療養介護」は、通称「医療型ショートステイ」とも呼ばれ、介護老人保健施設(老健)や介護医療院などで提供されます。常勤の医師や看護師が配置されており、日常的な介護サービスに加えて、たん吸引や経管栄養、インスリン注射といった医療的な管理や、専門的なリハビリテーションを受けられるのが特徴です。病状が不安定な方や、退院直後で医療的なケアが必要な方に適しています。

種類3:介護保険適用外のショートステイ

一部の有料老人ホームなどでは、介護保険を使わない独自のショートステイサービスを提供しています。これは全額自己負担となりますが、介護保険のルールに縛られないため、要介護認定を受けていない自立の方でも利用できたり、利用日数の制限がなかったりと、柔軟な利用が可能です。「施設の雰囲気を体験してみたい」「急な利用で介護保険の施設が見つからない」といった場合に選択肢となります。

ショートステイの利用条件を解説

ショートステイを利用するためには、一定の条件を満たす必要があります。介護保険が適用されるかどうかで、その条件は異なります。

介護保険が適用される場合の対象者

介護保険を利用して「短期入所生活介護」または「短期入所療養介護」を利用できるのは、以下のいずれかに該当する方です。

・65歳以上で、要支援1・2、または要介護1~5の認定を受けている方

・40歳から64歳で、国が定める特定疾病により要介護認定を受けている方

介護保険が適用されない場合の対象者

介護保険適用外の有料ショートステイは、施設が独自に利用条件を定めています。そのため、要介護認定で「自立」と判定された方でも利用できる場合があります。費用は全額自己負担となりますが、利用の自由度が高いのが特徴です。

ショートステイの利用料金はどのくらい?

ショートステイの費用は、施設の種類、部屋のタイプ、要介護度、そして自己負担割合によって大きく異なります。費用の仕組みを理解し、おおよその目安を把握しておきましょう。

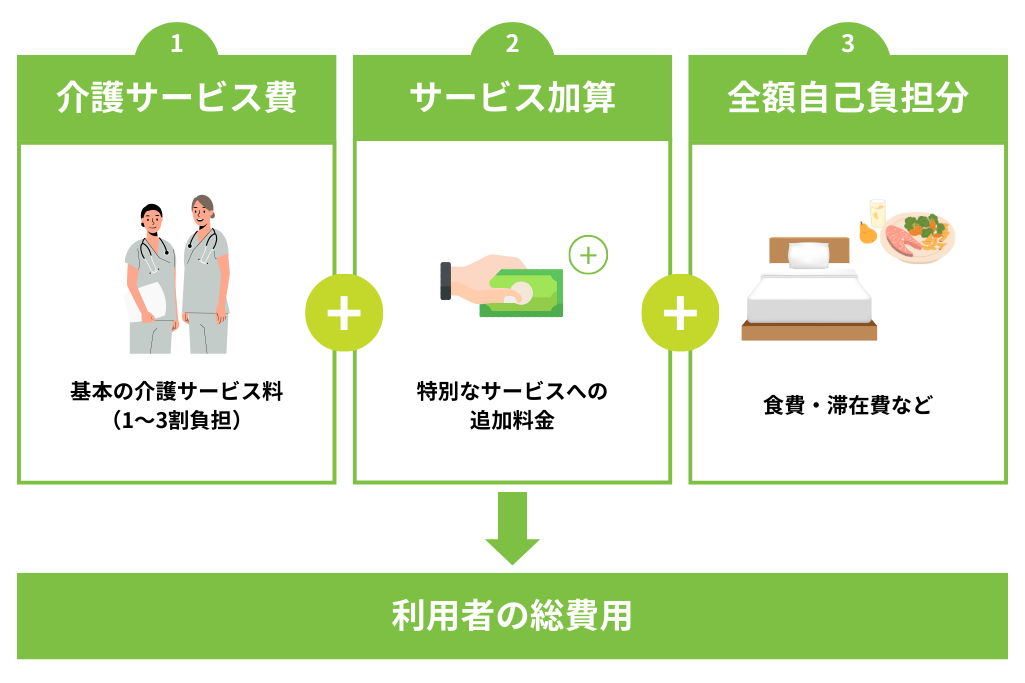

料金の内訳(基本料金+加算+自己負担)

ショートステイの利用料金は、主に以下の3つの合計で決まります。

- 基本料金(介護サービス費): 施設の種類、部屋のタイプ、要介護度に応じた基本的なサービス費用です。介護保険が適用され、所得に応じて1割~3割が自己負担となります。

- サービス加算: 送迎や個別リハビリ、緊急時の受け入れなど、特別なサービスを利用した場合に追加される費用です。これも介護保険の対象です。

- 全額自己負担分: 食費、滞在費(居住費)、理美容代やレクリエーションの材料費といった日常生活費です。これらは介護保険の対象外となり、全額自己負担です。

【一覧表】施設種類・部屋タイプ別の料金目安

以下は、自己負担1割の場合の1日あたりの介護サービス費の目安です。これに加えて、食費や滞在費がかかります。

【短期入所生活介護(特養併設・従来型個室)の料金目安】

| 要介護度 | 1日あたりの自己負担額(1割) |

|---|---|

| 要支援1 | 451円 |

| 要支援2 | 561円 |

| 要介護1 | 603円 |

| 要介護2 | 672円 |

| 要介護3 | 745円 |

| 要介護4 | 815円 |

| 要介護5 | 884円 |

【短期入所療養介護(老健・従来型個室)の料金目安】

| 要介護度 | 1日あたりの自己負担額(1割) |

|---|---|

| 要支援1 | 579円 |

| 要支援2 | 726円 |

| 要介護1 | 753円 |

| 要介護2 | 801円 |

| 要介護3 | 864円 |

| 要介護4 | 919円 |

| 要介護5 | 971円 |

※上記はあくまで目安です。地域や施設の体制により異なります。

食費や滞在費は自己負担

介護保険の対象外となる食費や滞在費は、施設によって料金が設定されていますが、1日あたり2,000円~4,000円程度が一般的です。ただし、所得が低い方には、これらの費用を軽減する「負担限度額認定」という制度がありますので、市区町村の窓口で確認してみましょう。

ショートステイを利用するメリット・デメリット

ショートステイは便利なサービスですが、利用する前にメリットとデメリットの両方を理解しておくことが大切です。

メリット:介護者の負担軽減と本人の心身機能の維持

最大のメリットは、介護者の身体的・精神的な負担を軽減できることです。休息を取ることで気持ちに余裕が生まれ、より良い関係で在宅介護を続けられるようになります。また、利用者本人にとっても、専門的なケアを受けられたり、レクリエーションを通じて他者と交流したりすることで、心身機能の維持・向上や社会的な孤立感の解消につながるという利点があります。

デメリット:環境の変化と予約の取りにくさ

一方、デメリットとしては、普段と違う環境で過ごすことが利用者にとってストレスとなり、特に認知症の方の場合は症状が不安定になる可能性が挙げられます。また、ショートステイは人気の高いサービスであり、特に連休や年末年始などは予約が非常に取りにくいという現実があります。

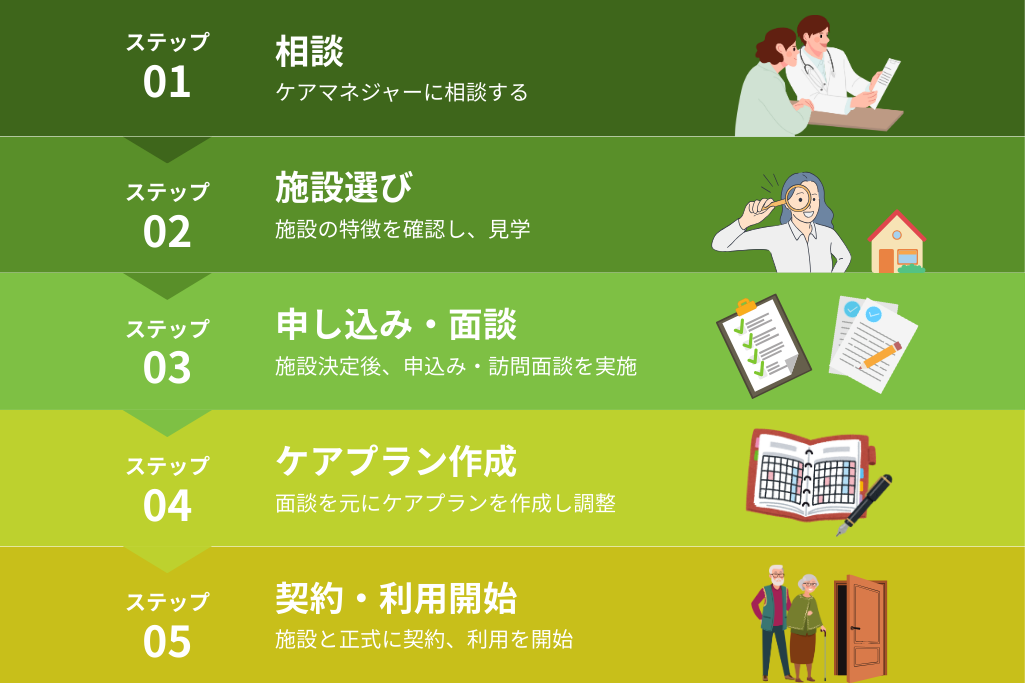

ショートステイの申し込みから利用までの5ステップ

実際にショートステイを利用したいと思ったら、どのように進めればよいのでしょうか。基本的な流れを5つのステップで解説します。

ステップ1:ケアマネジャーに相談する

まずは担当のケアマネジャーに「ショートステイを利用したい」と相談することから始まります。利用したい時期や期間、目的などを伝えましょう。ケアマネジャーが、本人の心身の状態や希望に合った施設を探してくれます。介護保険適用外の施設を利用する場合は、直接施設に問い合わせることも可能です。

ステップ2:利用したい施設を選ぶ

ケアマネジャーが候補となる施設をいくつか提案してくれます。それぞれの施設の特徴や空き状況を確認し、利用したい施設を決めます。可能であれば、事前に見学に行き、施設の雰囲気を確認することをおすすめします。

ステップ3:施設へ申し込み、面談を行う

利用したい施設が決まったら、ケアマネジャーを通じて申し込みます。その後、施設の担当者が自宅などを訪問し、本人の心身の状態を確認するための面談(アセスメント)が行われます。サービス内容の説明などもこの時に受けます。

ステップ4:ケアプランを作成する

面談の情報をもとに、ケアマネジャーがショートステイの利用を含んだケアプラン(介護サービス計画書)を作成します。介護保険の支給限度額を超えないように、他のサービスの利用状況と合わせて調整します。

ステップ5:契約し、利用を開始する

ケアプランの内容に同意したら、施設と正式に利用契約を結びます。持ち物や利用当日の流れなどを最終確認し、サービスの利用開始となります。

後悔しないショートステイ施設の選び方

短期間とはいえ、大切な家族が過ごす場所です。安心して任せられる施設を選ぶために、以下のポイントをチェックしましょう。

ポイント1:施設の見学で雰囲気を確認する

パンフレットやウェブサイトの情報だけでなく、必ず事前に施設を見学しましょう。施設の清潔さ、整理整頓の状況、臭いなどを自分の目で確かめることが重要です。利用者の方が過ごす共有スペースや居室が、快適で安全な環境かどうかを確認します。

ポイント2:スタッフや他の利用者の様子を観察する

スタッフの言葉遣いや表情、入居者への接し方は、その施設の質を判断する上で非常に大切なポイントです。スタッフ同士が連携を取れているか、活気があるかも見ておきましょう。また、すでに入居している他の利用者の方々がどのような表情で過ごしているかも、施設の居心地の良さを知る手がかりになります。

ポイント3:食事やレクリエーションの内容を確認する

食事は生活の大きな楽しみの一つです。メニューの内容や、利用者の状態に合わせた食事形態(きざみ食、ミキサー食など)に対応しているかを確認しましょう。また、どのようなレクリエーションがどのくらいの頻度で行われているかも、滞在中の生活の質に関わります。本人の趣味や興味に合う活動があるかどうかもチェックすると良いでしょう。

ショートステイに関するよくある質問

ここでは、ショートステイに関してよく寄せられる質問にお答えします。

急な利用はできますか?

急な不幸や体調不良など、緊急の場合でも受け入れてくれる施設はあります。まずは諦めずにケアマネジャーに相談してください。日頃からいくつかの施設と関係を築いておくと、いざという時にスムーズに利用できる可能性が高まります。ケアマネジャーが緊急受け入れの枠を持っている施設を探してくれたり、キャンセルが出た施設を紹介してくれたりすることがあります。

認知症があっても利用できますか?

認知症の方でも利用できる施設は数多くあります。ただし、症状によっては受け入れが難しい場合もあるため、事前に本人の状態を正確に伝え、施設側の受け入れ体制を確認することが不可欠です。環境の変化に敏感な方も多いため、見学の際に本人が落ち着いて過ごせそうか、認知症ケアに対応したスタッフがいるかなどをしっかり確認しましょう。

まとめ:ショートステイを上手に活用して介護と生活の調和を

ショートステイは、介護が必要な方への専門的なケアを提供するだけでなく、日々介護を担うご家族の負担を軽減し、心身のリフレッシュを促すための重要なサービスです。サービスの種類や料金、利用条件などを正しく理解し、計画的に利用することで、在宅介護をより長く、より良い形で続けていく助けとなります。利用を検討したいと思ったら、まずは一人で抱え込まず、信頼できるケアマネジャーに相談することから始めてみてください。