親の介護と自分の生活、どちらも諦めない。仕事と両立させるための具体的な方法を紹介

「最近、親の物忘れがひどくなってきた」「実家の親が倒れたと連絡があった」…。親の老いを実感する出来事は、ある日突然訪れます。親を大切に思う気持ちと同時に、「これからの自分の生活はどうなってしまうのだろう」という、これまで感じたことのない不安に襲われるかもしれません。仕事、家事、子育て、そして親の介護。すべてを完璧にこなそうとすれば、心も体も持ちません。

この記事は、「親の介護」と「自分の生活」、そのどちらも犠牲にすることなく、あなたらしい人生を歩み続けるための道しるべです。一人で抱え込まず、無理のない介護の形を一緒に見つけていきましょう。

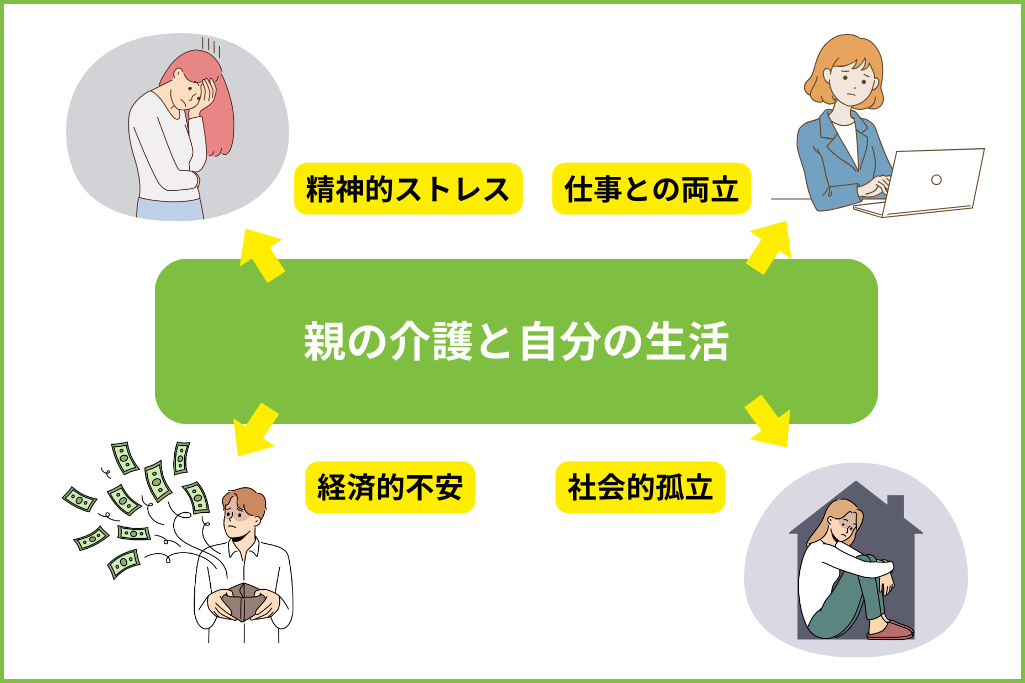

なぜ「親の介護」と「自分の生活」の両立は難しいのか?

多くの人が、親の介護に直面したときに「こんなはずではなかった」と感じます。なぜ、親の介護と自分の生活を両立させることは、これほどまでに難しいのでしょうか。まずは、多くの人が直面する共通の課題を知ることで、あなたの悩みが決して特別なものではないことを理解してください。

終わりの見えない介護による精神的ストレス

介護は、終わりが見えない長い道のりになることが少なくありません。特に認知症の介護では、コミュニケーションがうまくいかなかったり、昼夜を問わない対応が必要になったりすることもあります。先の見えない状況は、次第に介護者の心を蝕み、孤独感やストレスを増大させる大きな原因となります。

介護離職につながる仕事との両立問題

介護のために、頻繁に会社を休んだり、早退したりする必要が出てくるかもしれません。職場の理解が得られず、キャリアを諦めて「介護離職」を選択せざるを得ないケースも後を絶ちません。離職は収入の減少に直結するだけでなく、再就職の困難さや社会との隔絶感など、新たな問題を生む可能性があります。

想定以上にかかる経済的な負担

親の介護には、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。生命保険文化センターの最新の調査「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、介護には「一時的な費用」と「月々の費用」の2種類がかかることがわかっています。まず、住宅の改修や介護用ベッドの購入など、介護を始めるためにかかった一時的な費用の平均は47万円です。それに加え、月々の費用が継続的に発生します。

| 介護の場所 | 月々の平均介護費用 |

|---|---|

| 在宅介護 | 5.2万円 |

| 施設介護 | 13.8万円 |

引用元:https://www.jili.or.jp/files/research/zenkokujittai/pdf/r6/2024honshiall.pdf

このように、介護にはまとまった初期費用と、継続的な月額費用がかかります。これらの費用を親の年金や貯蓄だけで賄いきれない場合、子どもが負担することになり、自身の家計や老後の計画に大きな影響を及ぼす可能性があります。事前に資金計画について話し合っておくことが非常に重要です。

自分の時間がなくなり、社会から孤立する感覚

介護に追われる日々の中で、趣味や友人との付き合い、夫婦の時間などが少しずつ失われていきます。自分のための時間がなくなることは、精神的な余裕を奪い、「自分だけが社会から取り残されている」という孤立感につながりかねません。

介護が始まる前に!今から親子で準備できること

「介護の話なんて、まだ早い」と思っているかもしれません。しかし、親が元気で、冷静に話し合いができるうちに準備をしておくことが、いざという時にあなたと家族を助けることになります。

親の健康状態と気持ちを確認する

介護の主役は、あくまで親自身です。まずは、親がどんな老後を送り、どのような介護を望んでいるのか、ゆっくり話を聞く機会を持ちましょう。「もし病気になったら、家で過ごしたいか、施設に入りたいか」「延命治療は望むか」など、具体的なテーマについて話し合い、その内容を「エンディングノート」などに記録しておくと、いざという時の判断材料になります。

介護にかかるお金について話し合う

お金の話は切り出しにくいものですが、非常に重要です。親の年金収入、預貯金、加入している保険などを把握しておくことで、介護にかけられる予算が明確になります。親のお金で賄うことを基本とし、不足分をどうするか、誰がどのように負担するのかを事前に話し合っておくことで、将来の金銭的なトラブルを防ぐことができます。

兄弟姉妹と役割分担を決めておく

兄弟姉妹がいる場合は、介護が始まる前に必ず話し合いの場を持ちましょう。「実家の近くに住んでいるから」「長男だから」といった理由で、特定の誰かに負担が偏るのは避けるべきです。実際の介護、金銭的な援助、手続きの担当など、それぞれの状況に合わせて公平に役割を分担し、全員で親を支えるチームとしての意識を持つことが大切です。

もう限界!とならないための具体的な対処法

実際に介護が始まったとき、一人ですべてを背負う必要はありません。社会には、あなたを支えるための様々なサービスや制度があります。これらを上手に活用することが、無理のない介護を続けるための鍵となります。

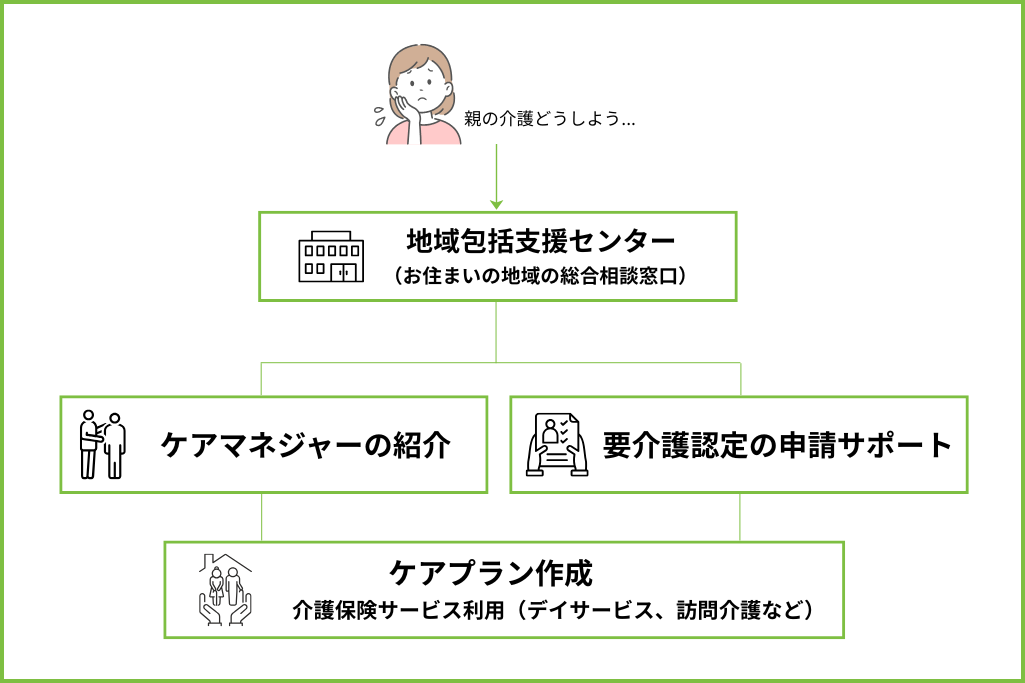

最初の相談窓口「地域包括支援センター」を頼る

「親の様子が少しおかしい」「介護について何から始めればいいか分からない」と感じたら、まずはお住まいの市区町村にある「地域包括支援センター」に相談しましょう。ここは、高齢者の暮らしを支える公的な総合相談窓口です。保健師や社会福祉士、ケアマネジャーといった専門家が無料で相談に乗ってくれ、必要なサービスや制度につないでくれます。

介護のプロ「ケアマネジャー」に相談する

介護保険サービスを利用するには、ケアプラン(介護サービス計画書)の作成が必要です。このケアプランを作成し、サービス事業者との調整役を担ってくれるのがケアマネジャー(介護支援専門員)です。信頼できるケアマネジャーは、介護における最も心強いパートナーとなります。相性が合わない場合は変更も可能なので、遠慮なく相談しましょう。

「介護保険サービス」を最大限に活用する

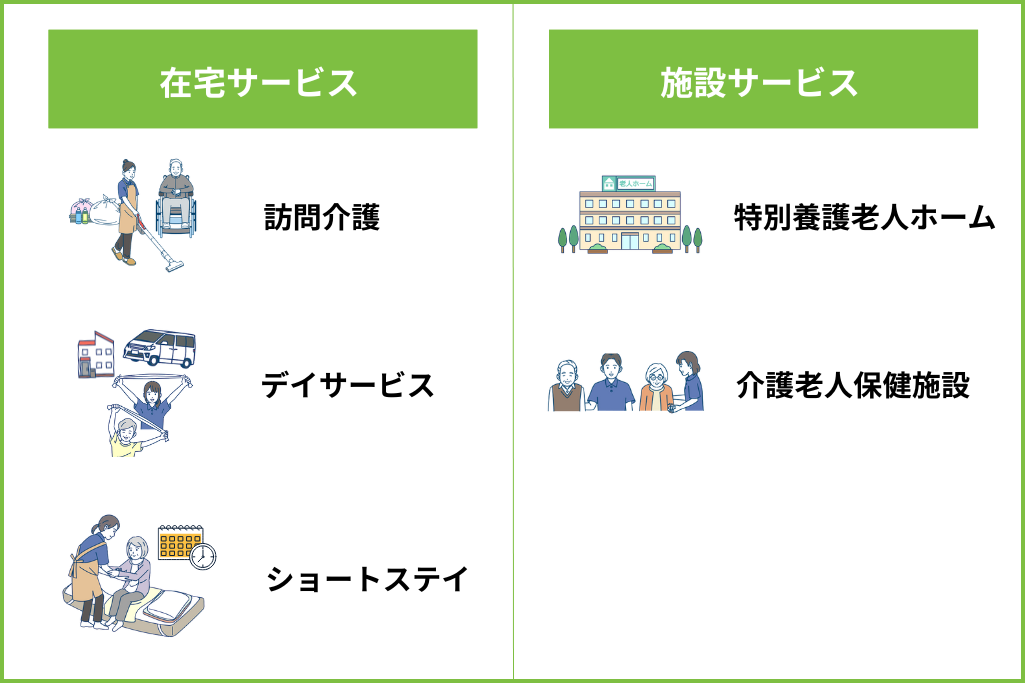

介護保険を利用すれば、所得に応じて1割~3割の自己負担で様々なサービスを受けることができます。まずは市区町村の窓口で「要介護認定」の申請を行いましょう。

| サービスの種類 | 具体例 |

|---|---|

| 在宅サービス | 訪問介護(ホームヘルプ)、デイサービス、ショートステイ |

| 施設サービス | 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護付き有料老人ホーム |

| 福祉用具のレンタル | 車いす、介護用ベッド |

| 住宅改修 | 手すりの設置、段差の解 |

これらのサービスをケアマネジャーと相談しながら組み合わせることで、介護者の負担を大幅に軽減できます。

仕事を辞めないために会社の制度を確認する

介護を理由に安易に仕事を辞める前に、勤務先の就業規則を確認しましょう。「育児・介護休業法」に基づき、多くの企業で支援制度が設けられています。

- 介護休業:対象家族1人につき通算93日まで取得可能。

- 介護休暇:対象家族1人につき年5日まで、時間単位で取得可能。

- 短時間勤務制度:所定労働時間を短縮できる制度。

これらの制度を活用し、上司や同僚に相談しながら、仕事と介護を両立できる働き方を探ることが重要です。

民間のサービスや介護用品も上手に取り入れる

介護保険外のサービスも、生活を支える上で非常に有効です。配食サービスや家事代行、見守りサービスなどを組み合わせることで、時間的・精神的な余裕が生まれます。また、便利な介護ロボットやコミュニケーションロボットなども登場しており、介護生活の質を高める助けになります。

まとめ:自分の人生も大切に、無理のない介護を

親の介護は、決して一人で背負うものではありません。公的な制度や専門家、そして周りの家族を頼ることは、決して悪いことではないのです。

大切なのは、介護をしながらも「自分の人生」を諦めないこと。この記事でご紹介した情報を活用し、あなた自身が心身ともに健康でいられる、持続可能な介護の形を見つけてください。そうすることが、結果的に親にとっても最善の選択となるはずです。