親を施設に入れるタイミングはいつ?後悔しないための判断基準と準備を解説

親の介護に直面し、「施設入居のタイミングはいつだろう?」と一人で悩んでいませんか。ご本人の気持ちを考えると決断は難しく、一方で日々の介護負担に心身ともに限界を感じている方も少なくないでしょう。「まだ早いかもしれない」「でも、もう限界かも…」そのように揺れ動く中で、後悔しない選択をするためには、客観的な判断基準を知ることが大切です。

この記事では、施設入居を考えるべき身体的・精神的なサインから、入居のメリット・デメリット、そして具体的な手続きや費用について詳しく解説します。この記事を読んで、親子にとって最善の道筋を見つけるための、確かな一歩を踏み出しましょう。

親を施設に入れるタイミング、いつ検討すべき?

親の介護に直面したとき、多くの方が「いつ施設入居をさせるべきか」という難しい問題に悩みます。判断が遅れると、親子ともに心身の負担が大きくなる可能性があります。逆に、早すぎる決断は後悔につながるかもしれません。 大切なのは、客観的なサインを見逃さず、適切なタイミングで検討を始めることです。在宅での生活に限界を感じる前に行動を起こすことが、後悔しないための第一歩となります。

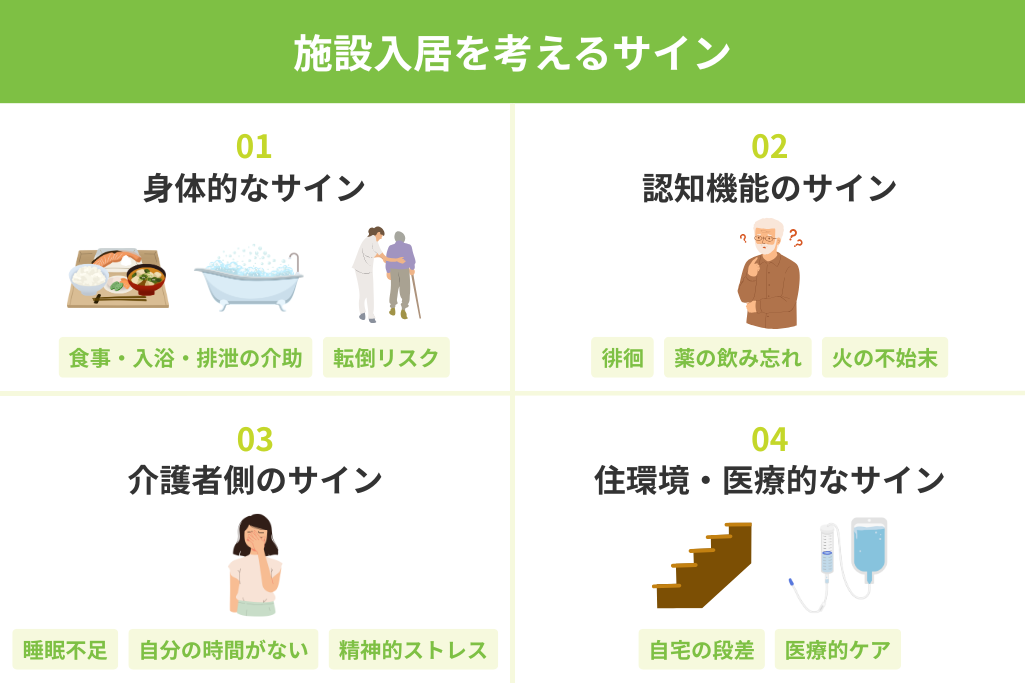

【身体的なサイン】日常生活での介助が増えたとき

食事や入浴、排泄、着替えといった日常生活動作(ADL)に、これまで以上の手助けが必要になったときは、施設入居を考える一つの目安です。例えば、一人で立ち上がったり歩いたりすることが困難になり転倒のリスクが高まった、食事の際にむせることが増えた、トイレでの失敗が続くようになった、といった変化は、在宅での介護が難しくなっているサインと考えられます。これらの身体的な変化は、介護するご家族の負担を増大させるだけでなく、ご本人の安全な生活を脅かす可能性もあります。

【認知機能のサイン】症状が進み、在宅での対応が難しいとき

認知症の症状が進行し、ご自宅での生活が難しくなった場合も、入居を検討する重要なタイミングです。例えば、火の不始末や薬の飲み忘れが頻繁に起こる、昼夜逆転の生活になる、徘徊してしまい目が離せないといった状況は、ご家族だけでの対応が困難になっている証拠です。専門的な知識を持つスタッフがいる施設であれば、認知症の症状に合わせた適切なケアが受けられ、本人の混乱を和らげ、穏やかな生活を送ることにつながります。

【介護者側のサイン】心身の負担が限界に近いとき

介護は、介護をするご家族の心と体にも大きな影響を与えます。「介護のことが四六時中、頭から離れない」「夜中に何度も起こされて睡眠不足が続いている」「自分の時間や趣味がなくなり、精神的に追い詰められている」と感じたら、それは介護者からのSOSサインです。無理を続けると、介護者が体調を崩してしまい、共倒れになる危険性も少なくありません。ご自身の生活と健康を守ることも、親の介護を長く続けるためには不可欠です。

【住環境・医療的なサイン】自宅での生活や医療ケアが困難なとき

ご自宅の環境が、現在の親の身体状況に合わなくなってきた場合も検討のタイミングです。例えば、階段の上り下りができなくなった、家の中の段差でつまずくことが増えた、といったケースです。また、痰の吸引や経管栄養など、ご家族では対応が難しい医療的ケアが日常的に必要になった場合も、専門の看護職員が常駐する施設のほうが、本人もご家族も安心して生活できます。

| タイミングの判断基準 | 具体的な状況の例 |

| 身体的なサイン | ・食事、入浴、排泄、着替えの介助が増えた ・転倒の危険性が高まった ・食事でむせることが増えた |

| 認知機能のサイン | ・火の不始末や薬の飲み忘れが頻繁になった ・徘徊があり、常時見守りが必要になった ・昼夜逆転の生活になっている |

| 介護者側のサイン | ・介護による慢性的な睡眠不足 ・精神的なストレスや孤独感の増大 ・自分の時間がなくなり、生活の質が低下した |

| 環境・医療的なサイン | ・自宅のバリアフリー対応が困難 ・痰の吸引など、専門的な医療ケアが必要になった ・退院後、自宅での生活に不安がある |

後悔しないために知るべき施設入居のメリット

親を施設に入れることに罪悪感を抱く方も少なくありません。しかし、施設への入居は、ご本人とご家族の双方にとって多くのメリットをもたらす可能性があります。介護を専門家に任せることは、決して親を見捨てることではなく、より良い生活環境を提供するための一つの選択肢です。

専門的なケアで本人の安心と安全を確保

介護施設の最大のメリットは、介護の専門家による24時間体制のケアを受けられることです。介護福祉士や看護師などの専門職が、ご本人の心身の状態に合わせた適切なケアを提供します。これにより、転倒や急な体調変化といったリスクを軽減し、安全な生活環境を確保できます。また、栄養バランスの取れた食事や、心身機能の維持・向上を目的としたリハビリテーションが提供されることも、ご本人にとって大きな利点です。

24時間体制の見守りによる家族の精神的負担の軽減

ご家族にとっての大きなメリットは、介護による身体的・精神的な負担が大幅に軽減されることです。「夜中に何かあったらどうしよう」という不安や、日々の介助による肉体的な疲労から解放されることで、ご家族は心に余裕を取り戻すことができます。これにより、仕事やご自身の生活との両立が可能になるだけでなく、親と穏やかな気持ちで向き合えるようになり、より良い親子関係を築くことにもつながります。

レクリエーションなどを通じた社会的交流の機会

高齢になると自宅にこもりがちになり、社会的な孤立に陥るケースも少なくありません。施設では、季節のイベントやレクリエーション、サークル活動などが定期的に開催されており、他の入居者やスタッフと交流する機会が豊富にあります。同世代の仲間と会話をしたり、共通の趣味を楽しんだりすることは、生活に張りをもたらし、認知症の進行予防にも良い影響を与えると言われています。

| メリットの側面 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 本人にとってのメリット | ・専門職による24時間体制のケア ・栄養バランスの取れた食事の提供 ・リハビリや機能訓練の機会 ・他の入居者との社会的交流 |

| 家族にとってのメリット | ・身体的、精神的な介護負担の軽減 ・介護離職のリスク回避 ・自分の時間を持てるようになる ・精神的な余裕が生まれ、本人と良好な関係を築きやすい |

事前に把握しておきたい施設入居のデメリット

施設入居には多くのメリットがある一方で、デメリットや注意すべき点も存在します。特に費用面や環境の変化については、事前にしっかりと理解し、対策を考えておくことが、後悔しない選択のために不可欠です。

入居一時金や月額利用料などの経済的負担

施設への入居には、まとまった初期費用(入居一時金)や、継続的な月額利用料がかかります。費用は施設の種類や設備、サービス内容によって大きく異なり、公的な施設か民間の施設かによっても差があります。例えば、特別養護老人ホームは費用が比較的安いですが、入居待機者が多い傾向にあります。一方、有料老人ホームはサービスが充実している分、費用が高額になることがあります。親の年金や貯蓄、ご家族の経済状況を総合的に考慮し、無理のない資金計画を立てることが重要です。

環境の変化が本人に与えるストレス

長年住み慣れた自宅を離れ、新しい環境で集団生活を始めることは、ご本人にとって大きなストレスとなる可能性があります。知らない人に囲まれた生活や、決められたスケジュールに馴染めず、混乱したり、ふさぎ込んだりすることもあります。入居前には、体験入居などを利用して施設の雰囲気に慣れてもらう、本人が大切にしている家具や思い出の品を持ち込むなどの配慮が、ストレスを和らげる助けになります。

家族が抱える罪悪感との向き合い方

「親の面倒を最後まで見られなかった」「施設に入れるのは申し訳ない」といった罪悪感は、多くのご家族が抱える感情です。しかし、介護は一人で抱え込むものではありません。施設入居は、親子が共倒れになるのを防ぎ、双方がより良い生活を送るための前向きな選択肢であると捉えることが大切です。入居後も定期的に面会に訪れ、コミュニケーションを取り続けることで、親子の絆を維持し、罪悪感を和らげていくことができます。

| デメリットの側面 | 具体的な内容と対策 |

|---|---|

| 経済的な負担 | ・入居一時金や月額利用料が発生する。 ・施設の種類によって費用が大きく異なる。 【対策】公的制度の活用、複数の施設を比較検討し、無理のない資金計画を立てる。 |

| 本人のストレス | ・住環境の変化による精神的な負担。 ・集団生活への不適応。 【対策】体験入居の利用、本人の愛用品の持ち込み、スタッフとの連携。 |

| 家族の罪悪感 | ・「親を見捨てた」という感情。 ・周囲からのプレッシャー。 【対策】介護は専門家に任せるという前向きな捉え方、入居後の積極的な関わり。 |

施設入居までの具体的な5つのステップ

親の施設入居を決断したら、次は何をすべきでしょうか。慌てずに、順序立てて準備を進めることが、スムーズな入居につながります。情報収集から契約まで、具体的な5つのステップに沿って解説します。

ステップ1:本人の意思を尊重し、家族で話し合う

最も重要な最初のステップは、ご本人を含めた家族全員での話し合いです。親が今後の生活をどうしたいのか、どのような介護を望んでいるのかを丁寧に聞き取り、意思を最大限に尊重する姿勢が大切です。 兄弟姉妹間でも、介護の方針や費用の分担について、事前にしっかりと意見をすり合わせておく必要があります。この段階で認識を共有しておくことが、後のトラブルを防ぎます。

ステップ2:地域包括支援センターやケアマネジャーに相談する

介護に関する公的な相談窓口である「地域包括支援センター」や、担当のケアマネジャーは、施設選びの心強い味方です。これらの専門機関では、介護保険制度の利用方法はもちろん、地域にある施設の種類や特徴、空き状況といった具体的な情報を提供してくれます。介護の専門家の視点から、ご本人の心身の状態やご家族の状況に合った施設を提案してもらえるため、まずは一度相談してみましょう。

ステップ3:施設の種類と特徴を理解し、情報を集める

介護施設には、公的な「特別養護老人ホーム(特養)」や民間の「介護付き有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」など、様々な種類があります。それぞれ入居条件、サービス内容、費用が大きく異なるため、特徴をよく理解することが重要です。

| 主な施設の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 特別養護老人ホーム(特養) | 公的施設で費用が比較的安い。要介護3以上が原則で、待機期間が長い場合がある。 |

| 介護付き有料老人ホーム | 民間施設で、手厚い介護や多様なサービスが特徴。費用は高めだが、選択肢が豊富。 |

| サービス付き高齢者向け住宅 | 自立に近い方向けの賃貸住宅。安否確認や生活相談サービスが付帯。介護が必要な場合は別途契約。 |

| グループホーム | 認知症の方を対象とした少人数での共同生活施設。家庭的な雰囲気でケアを受けられる。 |

インターネットやパンフレットで情報を集め、いくつかの候補を絞り込みましょう。

その際は、立地、費用、医療体制、人員配置などを比較検討します。

ステップ4:施設を見学し、実際の雰囲気を確認する

資料だけでは分からない、施設の実際の雰囲気を知るために、必ず見学に行きましょう。居室や共用スペースの清潔さ、食事の内容、スタッフや他の入居者の表情などを自分の目で確かめることが大切です。可能であれば、ご本人にも同行してもらいましょう。質問したいことをリストアップしておくと、見学がより有意義なものになります。多くの施設では体験入居も可能なので、検討してみるのも良い方法です。

ステップ5:入居の申し込みと契約手続きを進める

入居したい施設が決まったら、申し込みを行います。その後、施設スタッフがご本人と面談し、心身の状態などを確認する入居審査が行われます。審査を通過すれば、契約手続きに進みます。契約時には、「重要事項説明書」の内容を隅々まで確認し、サービス内容や費用、退去時の条件など、不明な点があれば必ず質問して解消しておきましょう。

親に入居を納得してもらうための上手な切り出し方

施設入居の話は、ご本人にとって非常にデリケートな問題です。プライドを傷つけたり、親子関係がこじれたりしないよう、伝え方には細心の注意が必要です。「施設に入れる」という一方的な通告ではなく、「これからの生活を一緒に考える」という姿勢で臨みましょう。

本人の気持ちやプライドを傷つけない言葉選び

「もう一人では危ないから」「介護が大変だから」といった、ご本人の能力を否定したり、家族の負担を強調したりする言葉は避けましょう。「今のままだと、お父さん(お母さん)が心配だから」「専門家に見てもらえる方が、私たちも安心できる」など、あくまでも本人の体を気遣い、案じている気持ちを伝えることが大切です。本人が抱える不安や寂しさに寄り添い、まずは話をじっくりと聞く姿勢が、信頼関係を築く上で不可欠です。

施設のポジティブな側面を具体的に伝える

老人ホームに対して、「自由がない」「姥捨て山」といったネガティブなイメージを持っている方も少なくありません。そのような誤解を解くために、施設のポジティブな情報を具体的に伝えましょう。例えば、「栄養士さんが考えた美味しいご飯が毎日食べられるよ」「温泉みたいな大きなお風呂があるんだって」「同年代のお友達と、趣味の囲碁ができるみたい」など、本人が興味を持ちそうな事柄を切り口に話してみるのが効果的です。パンフレットやウェブサイトを一緒に見ながら話すと、イメージが湧きやすくなります。

医師やケアマネジャーなど第三者の意見を交える

ご家族からの話には感情的に反発してしまう場合でも、専門家である医師やケアマネジャーといった第三者からの客観的な意見には、冷静に耳を傾けてくれることがあります。かかりつけ医に、現在の身体状況で在宅生活を続けることのリスクを説明してもらったり、ケアマネジャーに同席してもらって、施設の必要性やメリットを話してもらったりするのも有効な方法です。家族だけで抱え込まず、専門家の力を借りましょう。

| 説得のポイント | 具体的なアプローチ例 |

|---|---|

| 気持ちへの配慮 | ・「心配だから」「安心したいから」という愛情を伝える。 ・本人の不安や希望を傾聴する時間を設ける。 |

| ポジティブな情報提供 | ・食事、レクリエーション、設備など、本人が関心を持ちそうな点を具体的に話す。 ・パンフレットや体験入居を活用し、実際の生活をイメージしてもらう。 |

| 第三者の協力 | ・かかりつけ医やケアマネジャーに同席を依頼し、専門的な視点から話してもらう。 ・信頼する親戚や友人に協力してもらう。 |

まとめ:親子にとって最善の選択をするために

親を施設に入れるタイミングは、ご家庭の状況によって様々であり、唯一の正解はありません。大切なのは、ご本人の身体や認知機能の変化、そして介護するご家族の心身の状態からサインを見逃さず、在宅介護の限界が来る前に、親子で話し合いを始めることです。 施設への入居は、決して介護の放棄ではなく、専門家の力を借りて、親子双方がより安全で安心な生活を送るための前向きな選択肢です。地域包括支援センターなどの専門機関に相談しながら、後悔のないよう、親子にとって最善の道を見つけていきましょう。