介護予防に効果的な運動とは?自宅で簡単にできる体操やストレッチを紹介

年を重ねても、自分のことは自分でできる生活を続けたい。誰もがそう願うのではないでしょうか。そのために大切なのが「介護予防」です。そして、介護予防の中でも特に重要な役割を担うのが「運動」です。適度な運動は、身体の機能を維持し、健康で自立した生活を送るための基盤となります。

この記事では、なぜ介護予防に運動が大切なのか、そして自宅で誰でも簡単に始められる運動メニューや、安全に取り組むための注意点について詳しく解説していきます。

介護予防で運動が重要視される理由

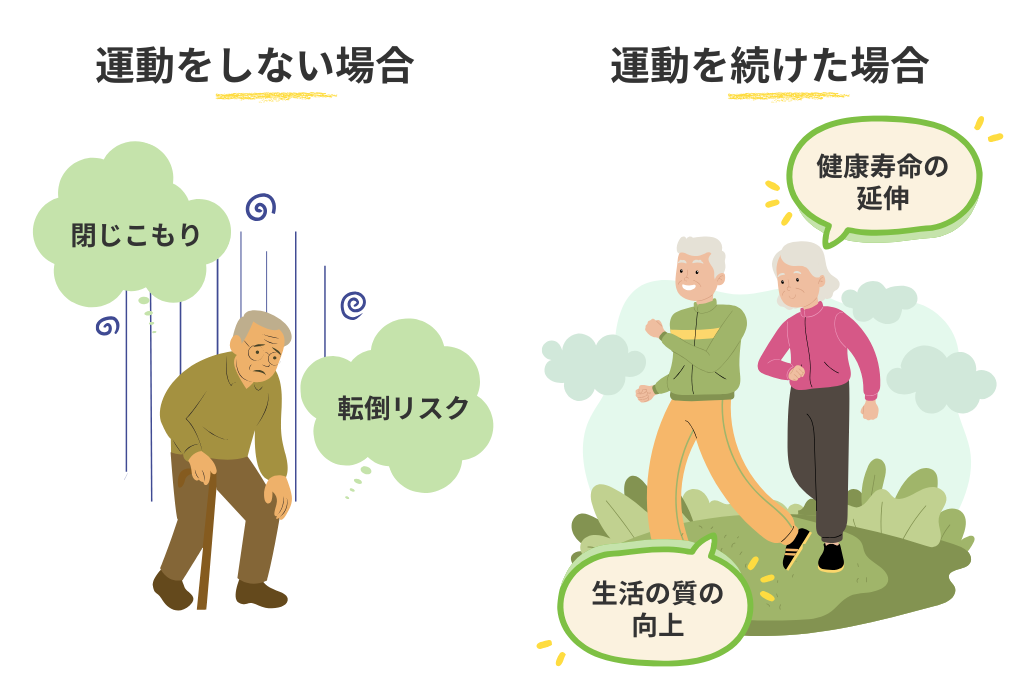

高齢期において運動習慣を持つことは、単に体力をつけるだけでなく、心身のさまざまな機能低下を防ぎ、健康寿命を延ばす上で非常に重要です。厚生労働省も、生活習慣の改善と合わせて適度な運動を推奨しており、介護が必要な状態になるのを防ぐための鍵となります。

身体機能の低下を防ぐ

年齢とともに筋肉量は自然と減少し、何もしなければ筋力は衰えていきます。この状態が続くと、立ち上がったり歩いたりといった日常の基本的な動作が困難になり、転倒のリスクも高まります。運動によって筋肉量を維持・向上させることは、骨折や寝たきりを防ぎ、いつまでも自分の足で活動できる身体を保つために不可欠です。

| 運動による効果 | 具体的な影響 |

| 筋力維持・向上 | 立ち座り、歩行などの日常動作が楽になる。転倒しにくい体を作る。 |

| 柔軟性の向上 | 関節の可動域が広がり、体を動かしやすくなる。怪我の予防に繋がる。 |

| バランス能力の改善 | 歩行時のふらつきが減り、安定して歩けるようになる。 |

生活習慣病の予防・改善に繋がる

運動は、消費エネルギーを増やすことで肥満の予防・改善に役立ちます。さらに、血行を促進し、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病のリスクを低減させる効果も期待できます。これらの病気は、脳卒中や心臓病といったより深刻な疾患の引き金となるため、運動を通じて予防することが大切です。

認知機能の低下を予防する

体を動かすことは、脳への血流を増加させ、脳細胞を活性化させます。特に、有酸素運動は認知機能の維持・向上に効果があるとされています。運動を習慣にすることは、物忘れの予防や、認知症の発症リスクを低減させる上で有効な手段の一つです。

実際に改善した事例はこちら:【就労機会の創出】「生きがい」を支える新たな介護の形

介護予防に効果的な運動プログラム

介護予防のための運動は、特別な器具を使ったり、ジムに通ったりしなくても実践できるものが多くあります。大切なのは、筋力、柔軟性、バランスといった要素を複合的に鍛えることです。ここでは、介護予防に特に効果的な運動の種類を紹介します。

筋力トレーニングで転倒を予防する

筋力トレーニングは、筋肉に負荷をかけることで筋力を向上させる運動です。特に、下半身の筋肉を鍛えることは、歩行の安定や転倒予防に直結します。自宅でできる簡単なトレーニングから始めてみましょう。

| 運動の種類 | 主な目的 |

| 筋力トレーニング | 転倒予防、日常動作の安定化 |

| ストレッチ | 関節の可動域維持、柔軟性向上 |

| バランス訓練 | 歩行時の安定性向上、ふらつき防止 |

| ウォーキング | 全身の持久力向上、生活習慣病予防 |

ストレッチで関節の動きを滑らかにする

ストレッチは、筋肉や関節をゆっくりと伸ばす運動です。筋肉の柔軟性を高め、関節の動く範囲を広げる効果があります。これにより、体が動かしやすくなり、転倒などの怪我のリスクを減らすことができます。運動前後のウォーミングアップやクールダウンに取り入れるのが効果的です。

バランス訓練でふらつきをなくす

バランス能力は、加齢とともに低下しやすい機能の一つです。バランス訓練を行うことで、ふらつきを軽減し、転倒しにくい安定した体を作ります。例えば、椅子や壁に手をついて片足で立つ練習などが有効です。安全に注意しながら行いましょう。

ウォーキングで全身の機能を高める

ウォーキングは、誰でも手軽に始められる代表的な有酸素運動です。骨を丈夫にし、心肺機能を高める効果があります。また、外に出て景色を楽しみながら歩くことは、気分転換やストレス解消にも繋がり、心身両面に良い影響をもたらします。

自宅で椅子に座ってできる簡単運動メニュー

運動はしたいけれど、立ったり歩いたりするのが不安という方でも、椅子に座ったままで安全に行える運動がたくさんあります。テレビを見ながらでもできる簡単なメニューを紹介しますので、まずはここから始めてみませんか。

準備運動:首と肩のストレッチ

運動を始める前には、まず軽いストレッチで筋肉をほぐしましょう。椅子に深く腰掛け、背筋を伸ばします。ゆっくりと首を前後左右に倒したり、肩をゆっくりと回したりして、首周りや肩の緊張を和らげます。

| 部位 | 運動方法 | ポイント |

| 首 | ゆっくりと前後左右に倒す。ゆっくりと回す。 | 痛みを感じない範囲で、気持ちよく伸びているのを感じる。 |

| 肩 | 両肩をゆっくりと上げ下げする。前回し、後ろ回しを数回繰り返す。 | 背筋を伸ばしたまま、肩甲骨を動かす意識で行う。 |

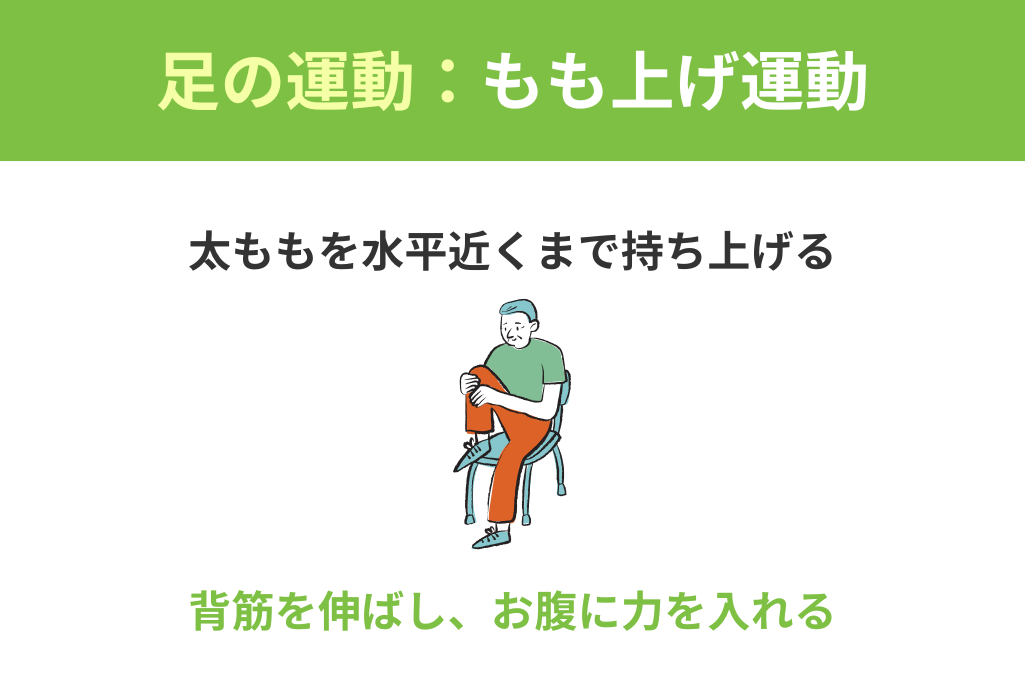

足の運動:もも上げ運動

椅子に座ったまま、背筋を伸ばします。その姿勢のまま、片足ずつゆっくりと太ももを高く持ち上げ、ゆっくりと下ろします。この動作を左右交互に繰り返します。この運動は、歩くために必要な腸腰筋を鍛えるのに効果的です。

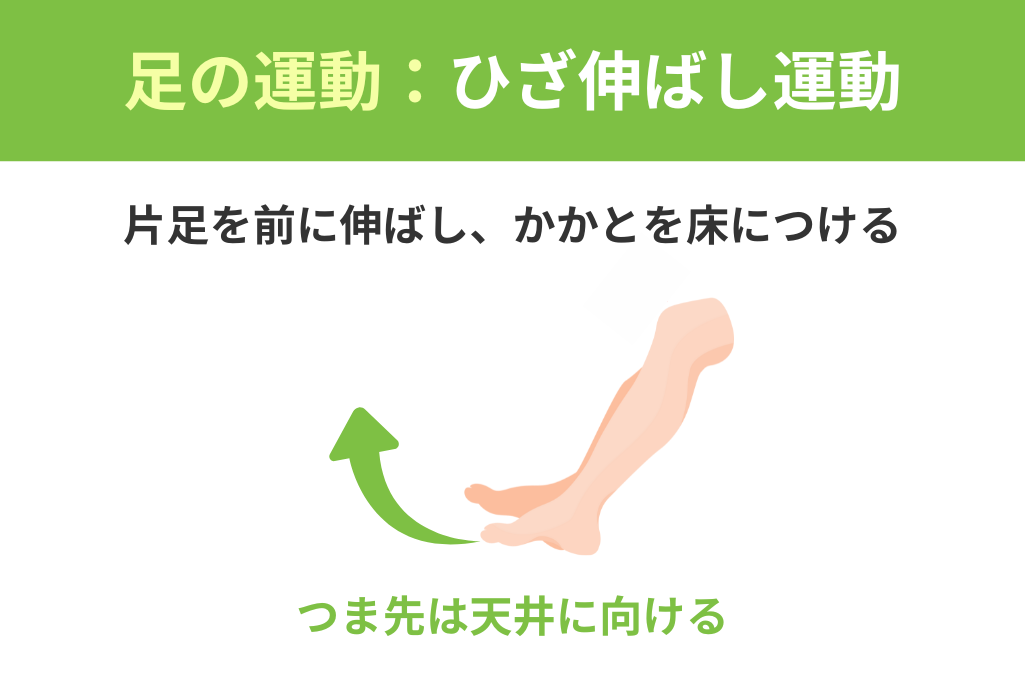

足の運動:ひざ伸ばし運動

椅子に深く座り、片足のひざをゆっくりと伸ばしていきます。ひざが伸びきったところで数秒間静止し、ゆっくりと元の位置に戻します。この時、つま先を天井に向けるように意識すると、太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)にさらに効果があります。左右交互に行いましょう。

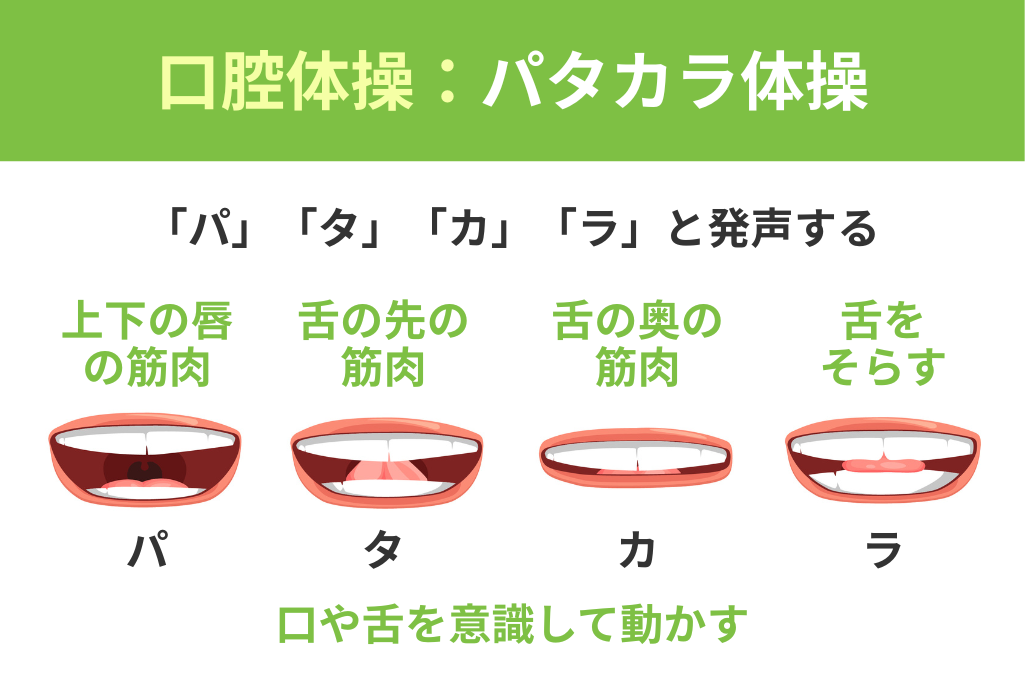

口腔体操:パタカラ体操

口の周りの筋肉を鍛えることは、食事をおいしく食べたり、はっきりと話したりするために重要です。「パ」「タ」「カ」「ラ」と、一文字ずつはっきりと、大きく口を動かして発声します。「パタカラ、パタカラ」と繰り返し発声することで、飲み込む力を維持し、誤嚥を予防する効果が期待できます。

運動を始める前に知っておきたい注意点

介護予防のための運動は、安全第一で取り組むことが最も重要です。良かれと思って始めた運動で体調を崩したり、怪我をしたりしては元も子もありません。運動を始める前に、以下の点を確認しておきましょう。

無理のない範囲で少しずつ始める

これまで運動習慣がなかった方が、急に激しい運動を始めるのは危険です。「少し物足りないかな」と感じるくらいの強度と時間から始め、体が慣れてきたら徐々に増やしていくようにしましょう。痛みや強い疲労を感じた場合は、無理をせず休みましょう。

| 確認事項 | 具体的な対応 |

| 体調 | 血圧や脈拍に異常はないか。熱や痛みなど、普段と違う症状はないか。 |

| 環境 | 運動する場所に障害物はないか。床は滑りやすくないか。 |

| 服装 | 動きやすく、吸湿性の良い服を着用する。靴は履き慣れた滑りにくいものを選ぶ。 |

運動前後の体調チェックを欠かさない

運動を始める前には、必ず血圧を測り、体調に変化がないかを確認する習慣をつけましょう。特に、高血圧や心臓に持病のある方は注意が必要です。また、運動後も体調の変化を見守り、疲れが翌日まで残るような場合は、運動の強度や時間を見直しましょう。

こまめな水分補給を忘れない

高齢になると、のどの渇きを感じにくくなるため、自分では気づかないうちに水分不足になっていることがあります。運動中は汗をかくため、特に注意が必要です。運動の前後、そして運動の合間にも、意識してこまめに水分を摂るようにしてください。

運動を楽しく続けるための工夫

運動の効果を実感するためには、何よりも「続ける」ことが大切です。しかし、一人で黙々と続けるのは、なかなか難しいものです。ここでは、運動を楽しく習慣化するためのヒントをいくつか紹介します。

1日の活動時間を意識する

厚生労働省は、高齢者は運動に限らず、掃除や買い物などの生活活動も含めて1日40分以上体を動かすことを推奨しています。 「運動するぞ」と意気込むだけでなく、日常生活の中で意識的に体を動かす機会を増やすことも立派な介護予防です。例えば、少し遠くのスーパーまで歩いてみる、エレベーターではなく階段を使ってみる、といった小さな工夫を積み重ねてみましょう。

| 活動の工夫 | メリット | |

| 目標設定 | 「毎日10分体操する」「週に3回散歩する」など、簡単な目標を立てる。 | 達成感があり、モチベーション維持に繋がる。 |

| 記録 | カレンダーにシールを貼る、歩数計アプリを使うなど、運動の記録をつける。 | 頑張りが見える化され、励みになる。 |

| 仲間作り | 家族や友人を誘って一緒に運動する。 | 互いに励まし合いながら、楽しく続けられる。 |

仲間と一緒に取り組む

一人では続かない運動も、家族や友人と一緒なら楽しく続けられるかもしれません。「一緒に散歩に行かない?」と声をかけてみましょう。約束をすることで、良い意味での強制力が働き、運動が習慣になりやすくなります。会話を楽しみながら体を動かす時間は、心にとっても良い刺激となるでしょう。

地域の「通いの場」を活用する

お住まいの自治体では、高齢者が集まって体操や趣味活動を行う「通いの場」が設けられていることがあります。 こうした場に参加すれば、専門家の指導のもとで安全に運動ができるだけでなく、新たな仲間との交流が生まれるきっかけにもなります。社会との繋がりを保つことは、心の健康を維持し、閉じこもりを防ぐ上でも非常に効果的です。

まとめ

介護予防のための運動は、健康で自立した生活を長く続けるための、自分自身への大切な投資です。特別な運動でなくても、椅子に座ってできる体操や、日々の生活の中で少し歩く時間を増やすだけでも、効果は期待できます。

大切なのは、無理なく、安全に、そして楽しみながら続けることです。

この記事で紹介した情報を参考に、今日からできることから始めてみませんか。