バナナ園グループでは、入居者さまが「生きがい」や「やりがい」を持ち続けながら、その人らしく暮らせる介護を大切にしています。その一環として、介護度が改善し、心身ともに安定した入居者さまに「働く機会」を提供するという新たな取り組みを始めました。

日々のケアを通じて身体機能や生活意欲が向上した入居者さまの中には、「誰かの役に立ちたい」と思う方もいます。そうした気持ちを尊重し、新たな役割を持つことで、より前向きで充実した暮らしへとつなげる。この支援が、介護施設の新たな可能性を広げる一歩になるのではないかと考えています。本記事では就労機会に至った背景を、入居者さまのストーリーとともに紹介します。

「生きがいを育む」バナナ園グループの介護の考え方

高齢者施設への入居は、入居者さまにとって生活環境が大きく変化することを意味します。慣れ親しんだ習慣や人間関係から離れることで、不安を感じたり、気力を失ってしまったりする方も少なくありません。特にバナナ園グループの入居者さまは認知症を患っているため、新しい環境に馴染むまでに時間がかかることが多く、生活意欲の低下や笑顔が減ってしまうこともあります。だからこそ、入居後も「自分らしく生きる」ことができる環境づくりがとても大切です。

バナナ園グループでは、本人の意思を尊重しながら、一人ひとりに寄り添うケアを心がけています。日々のケアでは「○○してください」と押しつけるのではなく、「どのように過ごしたいか」を入居者さま自身が決められるようサポートしています。さらに、日常生活の中で自然と役割を持てる場を設け、自分にできることを見つけられる環境を整えることを心がけております。こうした環境づくりを続ける中で、生きがいをより前向きな形で支えられないかと考えるようになり、今回の就労機会を提供するという新たな挑戦が生まれました。その第一歩を踏み出したのが、のんびりーす等々力に入居している押田忠義さまです。

押田さまの変化:無気力な日々から、笑顔あふれる毎日へ

写真:押田忠義さま

のんびりーす等々力に入居した当初の押田さまは、新しい環境に馴染むことが難しく、部屋にこもる時間が長い状態でした。長年の一人暮らしや、コロナ禍による社会的な孤立も影響し、人との関わりを避けるようになっていたといいます。

「最初にお会いしたときは、とても痩せていて、栄養が十分に摂れていないように見えました。肌の色もくすんでいて、入浴の頻度も少なかったのではないかと思います。」そう振り返るのは、のんびりーす等々力の管理者・栗山さん。押田さまは、ほぼ身の回りの物を持たずに入居し、新しい環境に戸惑いを感じているようでした。

写真:のんびりーす等々力管理者 栗山玲さん

職員たちは押田さまに決して無理強いはせず、少しずつ施設に馴染めるようサポート。リビングで過ごす時間を徐々に増やしたり、バナナ園グループ独自の運動療法『バナトレ』や音楽療法に参加する機会を作ったりする中で、押田さまの心身も徐々に変化していきました。特に大きな転機となったのが、新たに一人の入居者さまが加わったことでした。 「その方のお世話をするうちに、押田さんの中で “自分にもできることがある”という気持ちが芽生えたんだと思います。もともと世話好きな性格もあって、この方の力になりたいという思いが強くなっていったんですよね。」この事がきっかけとなり、他の入居者さまの生活も気にかけるようになったと言います。

それから、押田さまはリビングに積極的に出てくるようになり、バナトレや音楽療法の合唱の時間には、まるでリーダーのように周囲を盛り上げる姿が見られるように。「最近では、『そろそろ体操の時間ですよ』『次はこの曲ですね』と、まるで職員のように他の入居者さまへ声をかけてくださるんです。」そう話す栗山さんの表情からも、押田さまの変化がどれほど大きなものだったのかが伝わってきます。

さらに、こうした関わりが増えていく中で身体面にも大きな変化が見られ、歩行が安定し、階段の昇降も可能に。排泄面でも改善が見られ、リハビリパンツから綿パンツへ移行し介護度が二段階改善するほどに回復しました。押田さまにとって「自分の役割を持つこと」は、生活に意欲をもたらす大きな要因となっていたのです。

就労機会の創出:働くことで得られる生きがい

写真:手すりを拭く押田さま

押田さまの変化を見守ってきた職員たちは、「もっと本人らしく、前向きに過ごせる環境をつくれないか」と考えるようになりました。そこで生まれたのが、介護施設では珍しい“就労支援”の取り組みです。通常、介護施設で入居者さまに仕事をお願いすることはほとんどありません。しかし、押田さまの「誰かの役に立ちたい」という想いを尊重し、それを日々の暮らしの一部として形にすることで、さらに充実した生活につながるのではないかと考えました。

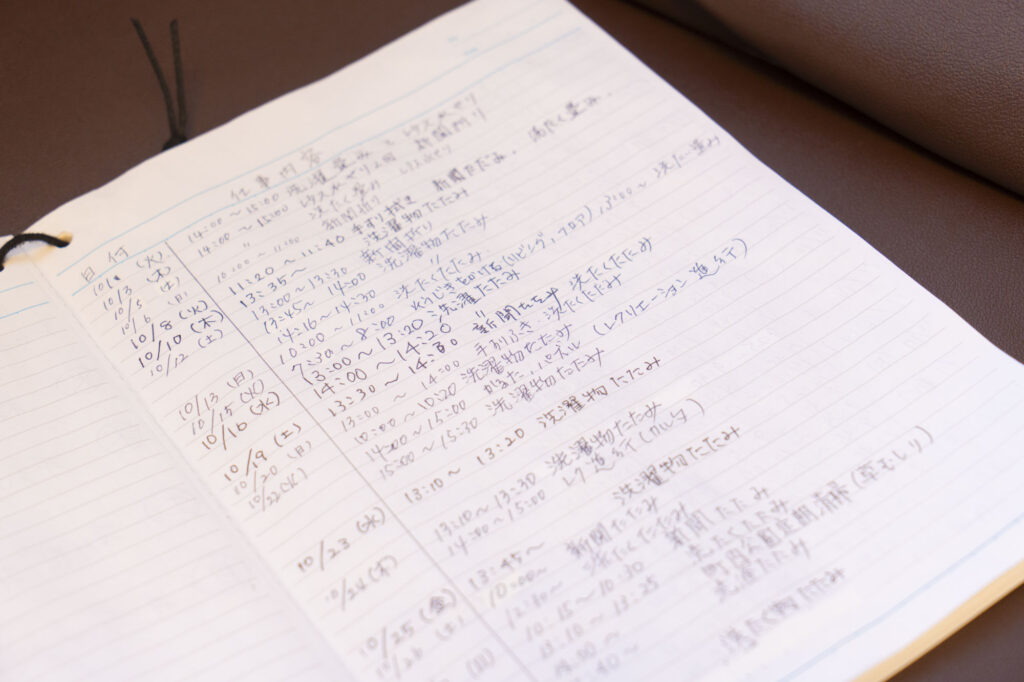

写真:押田さまの仕事のスケジュール

そこで、押田さまには非常勤のケアアシスタントの仕事を決められた曜日・時間に責任もって担当していただくことに。週4日・1日1時間、毎回決まった時間に作業を行い、日々の習慣として継続しています。仕事内容は、手すりの清掃や、排泄時に使用する新聞紙を折りたたむ作業など。どれも入居者さまの暮らしに直結し、介護の現場で欠かせない大切な役割です。

押田さまは、この業務を単なるお手伝いではなく「自分の役割」として受け止めており、毎回決まった時間に行うことで責任感を持ち、それが自信にもつながっています。また、職員とともに体調や安全面に配慮しながら業務を進め、無理のない範囲で継続することを大切にしています。

写真:のんびりーす等々力職員2Fユニットリーダーの大内さん

「押田さんはとても几帳面で、新聞を折る仕事も端が揃うように丁寧にやってくださるんです。誰かに頼まれなくても、『今日もやりますよ!』と積極的に取り組んでくれています。」そう話すのは、押田さまを日々近くで見守るユニットリーダー職員の大内さん。

働くことで、押田さまの生活は「介護を受ける場」から、「自ら役割を持ち、生き生きと過ごせる場」へと変わりつつあります。

写真:タオルや新聞紙を折りたたむ押田さま

就労支援を通じて見えた、新しい介護の形

押田さまの仕事ぶりは、周囲にも良い影響を与えています。「私もやるよ!」と言って手伝ってくださる入居者さまが増え、みんなで洗濯を畳むことも日常となっています。この取り組みを通じて、職員たちが改めて実感したのは、「頼られることが生きがいや意欲につながる場合もある」ということ。働くという経験を通じて、自信を取り戻し、体を動かし、人と関わる。それが心身の健康維持につながり、さらには施設全体の雰囲気にも活気をもたらしています。

介護の現場では、「支援すること」に意識が向きがちですが、「生きがいを持つこと」に重点を置くことで、介護の可能性はさらに広がるはずです。こうした取り組みが、介護施設のあり方を変える一歩になるかもしれません。バナナ園グループでは生きがいを持てる介護の実現を目指し、入居者さまが自分らしく生きることを支える新しい介護の形を、これからも築いていきます。

おすすめ記事